未来を見据え、識学導入。潜在的課題を克服し、成長を加速させた経営者の挑戦

お客様の紹介

―会社の概要

設立: 2022年11月17日

本社所在地:大阪市中央区平野町2丁目5ー14FUKU BLD. 三休橋501号

資本金:8,000,000円

従業員数: 50名

事業内容:訪問看護・自費リハビリ・農福連携・老人ホーム仲介

誰もが住み慣れた地域で、人生の最期まで安心して過ごせるよう、24時間体制で質の高い看護を提供。地域医療の格差をなくし、看護の本質を追求することで、すべての人のE.O.L(End Of Life)に寄り添う看護を行うことを強みとしている。

成長に備える組織づくり

将来の課題を未然に防ぐため識学を導入

― 識学を知ったきっかけと、導入前の状況について教えてください。

識学との出会いは、大熊さんのYouTubeでした。移動時間などに、興味のある動画をいくつか見ていました。正直なところ当時、組織に大きな課題があるとは感じていませんでしたね。会社の業績も順調で、社員との関係性も良好でしたから、「わざわざ組織コンサルを入れる必要があるのだろうか」と考える方もいるかもしれません。私自身も、最初のお話で即刻導入を決意したわけではありませんでした。

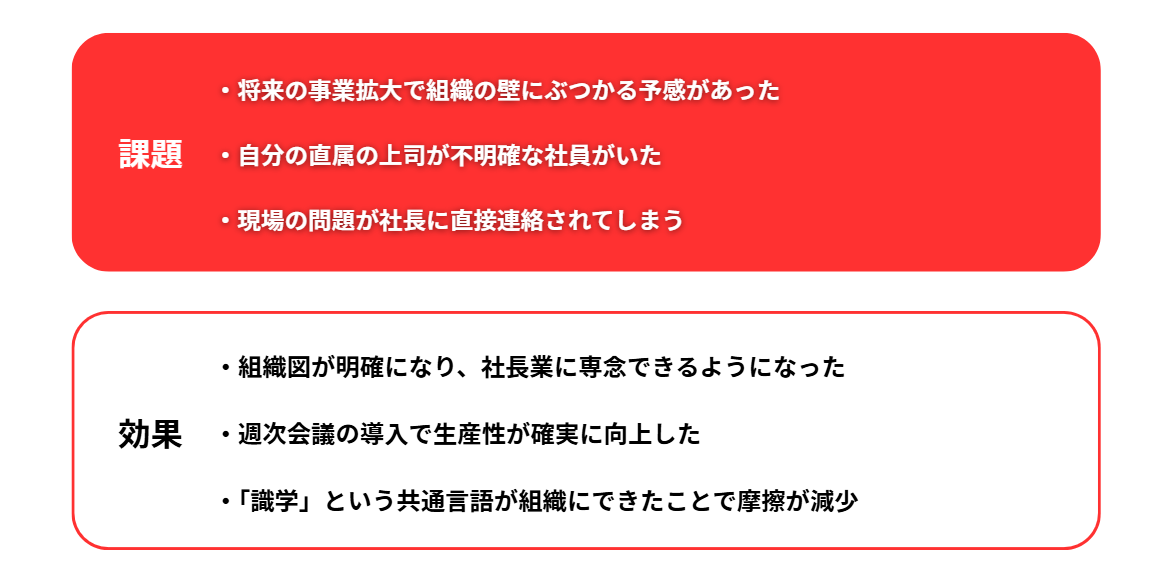

しかし、経営者として、この先事業を拡大していくにあたって、どこかで必ず組織の壁にぶつかるだろうという予感がありました。社員が増え、部署が増え、新しい事業が立ち上がっていくにつれて、今は顕在化していなくても、問題というのはどこかで必ず生じます。問題が起きてから対処するのでは遅い。未然に防ぐため、今のうちに組織の土台を整え、将来の課題を最小限に抑えたいと考えました。組織を整えるのは、より早いほうがいいなという考えですね。何か困ったことがあったからというよりも、むしろ、スムーズな成長のために先に整えておくべきだと考え、何度かコンサルタントの方とやり取りをしていく中で、識学の導入に興味を持ちました。

組織図の再構築と週次会議で、

強固な組織と生産性向上を実現

― 識学導入の決断に至った理由は何でしたか?

やはり出会いのきっかけでもあったYouTubeの存在が大きかったですね。動画を日頃から見ていたので、識学がどういう考え方なのか、なんとなくイメージができていました。識学の動画のサムネイルは時に強烈ですが、「あれをやれ!これをやれ!」と一方的に強制するのではなく、淡々と組織の構造的な課題を指摘し、最終的な判断は私たち経営者に委ねてくれるという点に好感を持ちました。

また、「早い段階で組織を整えることの重要性」も決め手としては大きかったですね。過去に大きな病院の組織運営を見てきた経験から、組織が巨大になってから外部のコンサルタントを導入すると、内部の反発が強くなり、新しい考え方がなかなか浸透しないことを知っていました。社員の人数がまだ少ない今なら、変化を受け入れやすい土壌があります。このタイミングを逃すわけにはいかない。将来の成長を見据えて、今この瞬間に組織の基盤を固めることが不可欠だと判断しました。この「できるだけ早いほうが良い」という判断が、識学導入の最大の理由です。

識学の代理店であるP-UPさんを選んだのは、やはりYouTubeでの親近感と、担当コンサルタントの方との相性の良さでした。型にはめるだけのコンサルはたくさん見てきましたが、こちらの状況に合わせて、時には厳しいことも淡々と言ってくれる。そして、過去の経験から様々なデータや材料を揃えてくれた上で、「最終的にどうするかは社長が判断してください」と委ねてくれる。その姿勢が、とても信頼できました。

― 識学を導入して、組織にどのような変化がありましたか?

まず、組織図をしっかり作り直したことが、大きな変化をもたらしました。正直、これまでも組織図はありましたが、曖昧な部分も多かったんです。実際に社員にサーベイ(アンケート)を取ってみると、自分の直属の上司が誰かよく分かっていない社員がいたり、現場で何か問題が起きるたびに、直接私に連絡が来てしまっているような状態でした。

組織図を明確にし、社員が現場で問題が生じた際に「誰に相談すべきか」が明確になったことで、私の働き方が劇的に変わりましたね。現場の細かい問題に対応する時間が減り、社長として本来やるべき経営の仕事に集中できるようになりました(笑)

導入の際は、社員の反発なども覚悟していましたが、導入が原因で離職が起きたり、大きなハレーションが起きたりすることはありませんでした。なぜそれを行う必要があるのか、「社員一人ひとりの成長のために必要なこと」であることを丁寧に説明したことで、社員からの理解も得られています。

そして、最も大きな変化の一つが、「識学」という共通言語が組織にできたことです。ルールや認識を先に共有することで、感情的な反発や「認識のズレ」が起きにくくなりました。お互いが同じ土俵で話せるようになったことで、余計な摩擦が減り、社員も嫌な印象を持つことなく、スムーズに組織の土壌を整えることができたと感じています。

結論、識学を導入して既存ビジネスの組織が強固なものとなり、新規事業創出など社長業に専念できる状態を作ることが出来ました。

― 幹部層や管理職の方々の意識は変わりましたか?

もともと、弊社の管理職は、識学的な考え方を自然と持っている人たちでした。個人的に、以前からYouTubeを勧めていたこともあって、考え方が浸透しやすかったのかもしれません。

識学の週次会議を導入してから、各部署が「自分たちは成長している」「成果が上がっている」という前向きな空気で満たされるようになりました。以前は個別の問題が起きるたびに都度連絡を取るようなことが多かったのですが、今は毎週進捗が明示されるため、問題が悪化する前に気づくことができるようになりました。個別対応のロスタイムが減り、生産性は確実に向上しています。月一での定例会議などは、どこの会社もやっていると思いますが、週に一度行うことの重要性に気が付けました!一番導入する価値を感じましたね(笑)

以前、私も営業職を経験していましたが、その頃の会議は、「詰める」ための恐怖の場になりがちでした。しかし、識学の週次会議は違います。詰めることで恐怖を与え過去の数字を「ごまかす」のではなく、未来に向けて「次どうするか」を前向きに議論する場となりました。社員に不要なプレッシャーを与えることなく、皆が「より良くなるための会議」だと認識していることが、何よりの収穫です。

ビジョン実現のための投資

識学は成長を目指す経営者におすすめ

― 識学導入を検討している方に一言お願いします。

本気で事業を大きくしたい、人を増やそうと考えている人には、心からお勧めします。逆に、現状に満足していて、これ以上成長することに興味がない人には向かないかもしれません。

識学を「飲み会に行くな」といった宗教的なものだと考える人もいるようですが、そんなことは全くありません。会社の状況や文化に合わせて、識学の考え方を柔軟に落とし込んでくれます。私たちは今、「5年で売上10倍」という壮大なビジョンを描いていますが、識学という仕組みがあるからこそ、闇雲に突っ走るのではなく、このビジョンを確実に達成できるというイメージを持つことができています。今も担当コンサルタントの佐野さんと、5年後の組織図の案について話し合っている最中です(笑)

管理職がどれだけ強く、自律的に動けるかが会社の成長を左右しますが、週次会議という仕組みの中で「考える力」を養うことができているのは、非常に大きな成果です。

ーご協力ありがとうございました!ー

株式会社eight-hospitality

- 事業内容

- 訪問看護・自費リハビリ・農福連携・老人ホーム仲介

- 設立

- 2022年11月17日

- URL

- https://eight-hospitality.com/