「看護師長や医長を対象に、定期的に管理職研修を実施している」

「外部から講師を招き、リーダーシップやコーチングのスキルを学ばせている」

「しかし、研修直後は意識が高まるものの、数ヶ月もすれば元通り。現場は何も変わらない…」

このような、多額の費用と時間を投じた管理職研修が、「やりっぱなし」のイベントで終わり、組織の課題解決に全く繋がっていないという現実に、多くの医療法人経営者が頭を悩ませています。

なぜ、熱心に研修を行っても、病院組織は変われないのでしょうか。

その答えは、極めてシンプルです。

それは、研修の「内容」そのものが、根本的に間違っているからです。

多くの管理職研修は、リーダーシップ論やコミュニケーション術といった、個人の「スキル」や「意識」を高めることに終始しています。

しかし、病院という、多種多様な専門職が集まる極めて複雑な組織が抱える問題の根源は、管理職個人の資質にあるのではありません。

それは、組織全体の「構造」と「仕組み」、すなわち「マネジメントシステム」の不備に起因しているのです。 本記事では、なぜ従来の管理職研修が医療現場で機能しないのか、その構造的な欠陥を徹底的に解き明かします。

管理職研修がただのスキル学習で終わっていませんか?

まず、皆様の病院で実施されている管理職研修の内容を、一度冷静に振り返ってみてください。

そのカリキュラムは、以下のような「スキル学習」に偏っていないでしょうか。

- 部下のやる気を引き出す「コーチング」の技術

- 多様なメンバーをまとめるための「チームビルディング」の手法

- 相手に寄り添い、傾聴する「コミュニケーション」のスキル

- サーバントリーダーシップやオーセンティックリーダーシップといった、最新の「リーダーシップ理論」

しかし、これらのスキル学習だけで、組織が抱える本質的な課題、例えば「深刻な離職問題」「部門間の根深い対立」「常態化する残業」「医療安全意識の欠如」といった問題が、本当に解決されるでしょうか。

答えは、明確に「ノー」です。

なぜなら、これらの問題の根源は、管理職のコーチングスキルが低いからでも、コミュニケーション能力が不足しているからでもないからです。

その根源は、組織のルールが曖昧であったり、評価制度が不公平であったり、役割と責任の所在が不明確であったり、といった、組織運営の根幹をなす「仕組み」の欠陥にあります。

家の土台が傾いているのに、壁紙を張り替えたり、最新の家具を置いたりしても、家が安全で快適な場所にならないのと同じです。

組織という土台を修理し、再構築することなく、表面的なスキル学習を繰り返しても、それは単なる気休めにしかならないのです。

真の管理職研修とは、個人のスキルを磨くことではなく、組織を動かすための普遍的な「原理・原則」を学び、それを自部署で実践・運用できるマネージャーを育成することに他なりません。

なぜ多くの病院の管理職研修は失敗に終わるのか?

多くの病院で、多大なコストをかけて実施されている管理職研修が、なぜ期待された成果を上げられずに失敗に終わってしまうのでしょうか。

その背景には、医療現場の特殊性を無視した、4つの構造的な失敗要因が存在します。

失敗要因①:医療現場の実態と乖離した「理想論」を教えている

一般企業向けに開発された管理職研修プログラムを、そのまま病院に持ち込んでも、機能しないケースがほとんどです。なぜなら、病院は、一般的な企業とは全く異なる、極めて特殊な組織だからです。

「サーバントリーダーシップ」が、専門職集団の規律を乱すワナ

近年、ビジネス界で「サーバントリーダーシップ(部下に奉仕し、支援することで、部下の能力を最大限に引き出すリーダーシップスタイル)」が注目されています。しかし、この考え方を、規律と正確性が何よりも求められる医療現場に無批判に導入することは、極めて危険です。

医師、看護師、薬剤師といった専門職は、それぞれが高い専門性とプライドを持っています。

管理職が部下に「奉仕」し、過度に「支援」する姿勢を見せると、部下はそれを「自分のやり方を尊重してくれている」と誤解し、組織のルールよりも個人の専門的判断を優先するようになりかねません。

これは、チーム医療における規律を著しく乱し、重大な医療過誤を引き起こすリスクすら孕んでいます。

「部下のやりたいようにやらせる」ことが、必ずしも良い結果に繋がらないのが、専門職集団をマネジメントする難しさなのです。

「コーチング」が、結果責任の所在を曖昧にする危険性

「答えを与えるのではなく、質問を通じて部下に気づかせる」というコーチングもまた、人気の研修テーマです。しかし、これもまた、使い方を間違えれば、組織に混乱をもたらします。

管理職の本来の役割は、部下に目標を達成させることであり、その結果に責任を負うことです。

部下が目標達成の方法について迷っている場合、管理職は明確な「指示」を与え、その実行を管理する責任があります。

ここで安易なコーチングに逃げ、「君はどうしたいの?」と問い続けるだけでは、部下は「丸投げされた」と感じるだけです。

そして、最終的に目標が達成できなかった場合、「上司は適切な指示をくれなかった」「部下が自律的に動かなかった」と、責任の所在が曖昧になり、互いに不信感を抱く結果に終わってしまいます。

失敗要因②:「意識改革」に終始し、具体的な「行動変容」に繋がらない

多くの管理職研修は、「管理職としての『意識』を持つ」「リーダーとしての『自覚』を高める」といった、内面的な「意識改革」をゴールに設定しがちです。研修の最後に、参加者が「明日から、部下ともっとコミュニケーションを取ろうと思いました」「チームの目標達成に向けて、リーダーシップを発揮していきたいです」といった感想を述べれば、研修は成功したかのように見えます。

しかし、その高まった意識は、日常業務の忙しさに戻った途端、急速に薄れていきます。

なぜなら、人の意識やモチベーションというものは、極めて移ろいやすく持続しないからです。

組織を変えるために本当に必要なのは、一過性の意識改革ではありません。

それは、管理職の「行動」そのものを変えることです。

そして、その行動変容を促す最も強力な手段は、意識に訴えかけることではなく、正しい行動を取らざるを得ない「仕組み」や「ルール」を組織に導入し、その運用を管理職に徹底させることなのです。

失敗要因③:研修内容が、院内の「人事制度」と連動していない

研修で、どんなに素晴らしいマネジメント理論を学んだとしても、それが院内の現実、特に「人事制度(評価・報酬制度)」と矛盾していれば、管理職は学んだことを実践しようとはしません。例えば、研修で「部下の長期的な成長のために、挑戦的な目標を設定し、失敗を恐れずに権限移譲することが重要だ」と学んだとします。

しかし、院内の評価制度が、短期的な成果や、ミスの少なさばかりを重視するものであれば、どうでしょうか。

管理職は、「部下に任せて失敗するリスクを冒すよりも、自分がやった方が確実で、評価も高くなる」と判断し、結局、マイクロマネジメントを続けることになるでしょう。

管理職研修は、単独のイベントとして実施しても意味がありません。

研修で教える「あるべきマネジメントの姿」と、院内の人事制度が示す「評価される行動」が、完全に一致して初めて、研修内容は現場で実践され、組織に定着していくのです。

失敗要因④:管理職個人の資質に依存し、「仕組み」で解決しようとしない

そもそも、「マネジメント能力」というものを、管理職個人の「資質」や「才能」の問題として捉えていること自体が、最大の失敗要因かもしれません。「A師長は、生まれつきリーダーシップがあるから、あの病棟はまとまっている」「B医長は、コミュニケーション能力が低いから、部下がついてこない」。

このように、組織の問題を個人の資質に帰結させてしまうと、解決策は「A師長のような人材を、もっと増やす」「B医長のコミュニケーション能力を高める」といった、極めて不確実で、再現性のないものになってしまいます。

真に強い組織とは、特定の優秀な管理職の個人的な能力に依存するのではなく、ごく普通の能力を持つ管理職であっても、定められた「仕組み」と「ルール」に従って行動すれば、誰でも一定レベルのマネジメントが実践できる組織です。

管理職研修の目的は、スーパーマンを育成することではありません。

組織を動かすための、再現性のある「マネジメントの型」を教え込み、それを忠実に実行できる人材を育てることなのです。

【役割の再定義】そもそも、病院の管理職(師長・部長)の仕事とは何か?

正しい管理職研修を設計するためには、まず「管理職の仕事とは、そもそも何なのか」という、その役割を、曖昧さを一切排除して、明確に定義し直すことから始めなければなりません。「名プレイヤー」から「名監督」へ。プレイングマネージャーからの脱却

病院組織において、管理職に昇進するのは、多くの場合、看護師や医師として、臨床現場で高いスキルと実績を上げてきた「名プレイヤー」です。

しかし、管理職になった瞬間から、彼らに求められる役割は、180度転換します。

管理職の仕事は、自らがプレイヤーとして、誰よりも多くの成果を上げることではありません。

それは、チーム(部署)全体のパフォーマンスを最大化させる「名監督」になることです。

サッカーで言えば、自分がゴールを決めるのではなく、選手一人ひとりの能力を最大限に引き出し、チームを勝利に導く戦略を立て、実行すること。

この役割転換を、本人も、そしてその上司である経営層も、正しく認識することが、すべての出発点となります。

管理職の唯一の役割は、部下を正しく成長させ「チームの目標を達成させること」

では、監督としての管理職の具体的な役割とは何でしょうか。それは、突き詰めると、たった一つのことに集約されます。

それは、「部下を、組織が求める人材へと正しく成長させ、その結果として、自部署に与えられた目標を達成させること」です。 部下の機嫌を取ることでも、悩みを聞いてあげることでも、ましてや、部下の仕事を手伝ってあげることでもありません。

部下一人ひとりに、組織における明確な役割と目標を与え、その達成に向けて、時には厳しく、 しかし公平なルールに基づいて指導し、その結果責任を正しく問う。

このサイクルを通じて、部下の能力を伸ばし、組織全体の成果に貢献させる。

これこそが、管理職に与えられた、唯一にして最大のミッションなのです。

医師、看護師、コメディカル…多職種を束ねるためのマネジメントの本質

「自分の専門外である、多職種の部下をどうマネジメントすればよいのか」。これは、病院の管理職が抱える特有の悩みです。

例えば、看護師長が、リハビリスタッフや医療事務の部下を持つケースもあるでしょう。

この時、管理職が専門知識で部下に勝とうとする必要は、全くありません。

管理職の仕事は、部下の専門業務のプロセスに、細かく口を出すことではないからです。

管理職が行うべきは、その部下の「役割」を明確に定義し、「目標」を設定し、その「結果」を評価することです。

「あなたは、このチームにおいて、〇〇という結果を出す責任がある。そのための方法は、あなたの専門性を活かして、自分で考えなさい」。

このスタンスを貫くことで、管理職は、あらゆる専門性を持つ部下を、公平なルールの上で、正しくマネジメントすることが可能になるのです。

一般的な管理職研修の主な内容と、医療現場で機能しない理由

管理職の役割を再定義した上で、改めて、一般的に行われている管理職研修の内容を見ていきましょう。そして、なぜそれらが、先に定義した「管理職の本来の役割」を果たす上で、不十分、あるいは時に有害ですらあるのかを検証します。

【テーマ①】リーダーシップ・チームビルディング

「カリスマ性で組織を引っ張るリーダーシップ」「部下に寄り添い、支えるサーバントリーダーシップ」など、様々なリーダーシップの類型を学び、自分のタイプを診断し、理想のリーダー像についてグループで議論する、といった内容が一般的です。これらのリーダーシップ論の多くは、リーダー個人の「あり方」や「人間的魅力」といった、極めて曖昧で、属人的な要素に依存しています。

そのため、再現性がなく、他の管理職が模倣することは困難です。

また、「部下との信頼関係が大事だ」といった感情論に終始しがちで、組織を動かすための具体的な「ルール」や「仕組み」の構築という、より本質的なテーマに踏み込むことができません。

【テーマ②】目標管理・業務遂行

「Specific(具体的)」「Measurable(測定可能)」「Achievable(達成可能)」「Relevant(関連性)」「Time-bound(期限付き)」という、いわゆるSMARTの原則に基づいた目標設定の方法や、Plan-Do-Check-ActionというPDCAサイクルを回すことの重要性を学びます。限界と課題:目標が曖昧になりがちで、評価と連動しにくい

理論としては正しくても、いざ医療現場で実践しようとすると、壁にぶつかります。例えば、「患者様への丁寧な対応」といった目標は、どうすれば「測定可能」になるのでしょうか。

結局、「丁寧に対応するよう心がける」といった曖昧な目標設定に陥りがちです。

また、設定した目標の達成度が、その職員の賞与や昇給にどう直結するのか、という人事制度との連動がなければ、目標管理は単なる形式的な作業で終わってしまいます。

【テーマ③】人材育成・部下指導

現場での実践を通じて指導するOJT(On-the-Job Training)の進め方や、部下の内なる答えを引き出すためのコーチング的な質問の仕方、定期的な1on1ミーティングの重要性などを学びます。限界と課題:「良い人」で終わってしまい、部下の成長に繋がらない

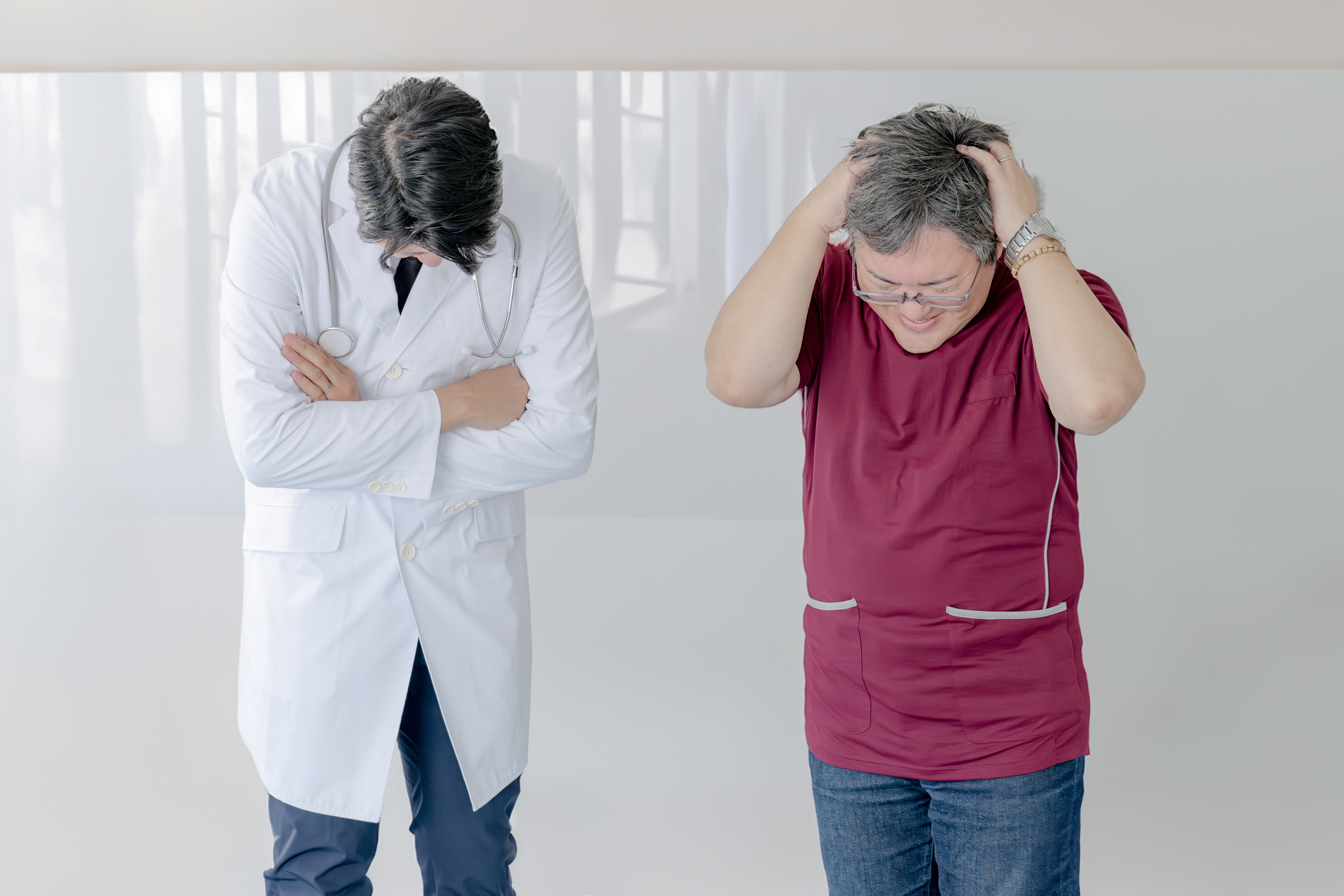

これらの手法は、部下との良好な人間関係を築く上では有効かもしれません。しかし、「部下を成長させる」という観点からは、大きな落とし穴があります。

それは、管理職が、部下から嫌われることを恐れ、「厳しい指摘」や「結果責任の追及」を避けてしまう傾向を助長することです。

部下の話を聞き、共感するだけの「良い人」では、部下は成長しません。

時には、部下ができていない事実を明確に突きつけ、その不足を埋めるための具体的な行動を課す。

この「厳しさ」を伴わない育成は、単なる馴れ合いに過ぎないのです。

【テーマ④】労務管理・コンプライアンス

労働基準法の基礎知識、時間外労働の上限規制、そして、どのような言動がパワーハラスメントやセクシャルハラスメントに該当するのか、といった法律や判例に関する知識を学びます。限界と課題:知識は得ても、現場で発生する問題の根本原因を解決できない

これらの知識は、管理職として当然、身につけておくべきものです。しかし、知識を得るだけでは、現場で発生する問題を防ぐことはできません。

なぜ、過度な残業が発生するのか。なぜ、ハラスメントが起きるのか。

その根本原因は、労働時間の管理方法を知らないからでも、ハラスメントの定義を知らないからでもありません。

その根源には、曖昧な指示命令系統による業務の非効率化や、上司の感情が許容される組織風土といった、より深いマネジメントの問題が横たわっています。

根本原因にメスを入れない限り、労務リスクはなくならないのです。

【識学式】病院組織のパフォーマンスを最大化する管理職研修の「正しい」内容

では、これらの一般的な研修の限界を乗り越え、管理職を「名監督」へと変貌させ、病院組織のパフォーマンスを最大化するためには、研修で何を教えるべきなのでしょうか。

ここでは、「識学」の理論に基づいた、全く新しい管理職研修の「正しい」内容を、5つの章に分けて解説します。

第1章:位置と役割の完全理解|すべてのマネジメントの土台

研修の第一歩は、管理職自身が組織図における自らの「位置」と、その位置に求められる「役割」、そして「責任の範囲」を、一分の曖昧さもなく、完全に理解することから始まります。「自分は、誰から指示を受け、誰に報告するのか」「自分の権限で決定できることは何か」

「自部署のどのような結果に対して、最終的な責任を負うのか」。

この自己認識の明確化が、すべてのマネジメントの土台となります。

部下一人ひとりの「役割」を定義し、迷いなく行動させる

次に、その手法を用いて、自部署の部下一人ひとりに対しても、その「役割」と「責任範囲」を明確に定義するトレーニングを行います。これにより、管理職は、部下を「〇〇さん」という個人としてではなく、「△△という役割を担うプレイヤー」として、客観的にマネジメントできるようになります。

部下もまた、自分が何をすべきかが明確になるため、迷いや忖度なく、自らの役割遂行に集中することができます。

第2章:結果責任の徹底|「頑張り」ではなく「結果」で組織を動かす

多くの管理職は、部下の業務の進め方、すなわち「プロセス」を細かく管理し、指導しようとします。しかし、識学ではこれを「最悪のマネジジメント」と断じます。

プロセスに過剰に介入することは、部下の主体性を奪い、成長の機会を阻害するだけでなく、「言われた通りにやりました」という言い訳を生む温床となるからです。

言い訳を排除し、目標達成にコミットする組織文化の醸成

識学式研修では、管理職の役割を「プロセスの管理」から、「結果の管理」へと完全に転換させます。管理職は期初に部下と合意した「目標(結果)」と、その「期限」だけを管理します。

その達成に向けたプロセス(やり方)は、基本的に部下の責任において実行させます。

そして、期限が来たら、その結果がどうであったか、という事実だけを確認し、評価する。

この「結果責任」の原則を徹底することで、組織からは言い訳が排除され、目標達成に強くコミットする、プロフェッショナルな組織文化が醸成されます。

第3章:曖昧さを排除したコミュニケーション|指示と報告のルール

組織におけるあらゆる誤解やトラブルは、コミュニケーションの「曖昧さ」から生まれます。本研修では、「なるべく早く」「いい感じに」といった、人によって解釈が変わる曖昧な言葉を一切排除し、誰もが一意に解釈できる「完全な指示」の出し方を、徹底的にトレーニングします。

それは、「誰が」「何を」「いつまでに」「どのような状態で」完了させるべきか、という要素を、常に明確に含んだ指示です。

部下からの報告・連絡・相談を正しく機能させる仕組み

部下からの「報告・連絡・相談」についても、明確なルールを設定します。報告は完了した「事実」のみを、定められたタイミングで行う。

連絡は、他者と共有すべき「事実」を、客観的に伝える。

そして、相談は目標達成のプロセスにおいて、選択肢に迷った場合にのみ、上司に選択を仰ぐ。

このルールを徹底することで、無駄なコミュニケーションや、感情的なやり取りがなくなり、組織の意思決定スピードは劇的に向上します。

第4章:正しい評価者としてのスキル|部下の成長を加速させる評価制度の運用

「彼は、まだ若いから、少し評価を甘くしてあげよう」「彼女は、最近プライベートで大変そうだから、厳しいフィードバックはやめておこう」。このような、部下への「情」や「温情」は、一見、優しさのように見えますが、実は部下の成長機会を奪う、最も残酷な行為です。

事実から目を背けさせ、課題を先送りにさせるだけだからです。

評価エラーを防ぎ、公平・公正な評価を行うためのトレーニング

研修では、こうした「情」を一切挟まず、期初に設定した目標に対する「達成」か「未達」か、という客観的な事実のみに基づいて評価を行う、正しい評価者としてのスキルを学びます。また、ハロー効果(一つの良い点に引きずられて、他も良く見てしまう)や、中心化傾向(無難な真ん中の評価に偏る)といった、人が陥りがちな「評価エラー」についても学び、それらを排除し、常に公平・公正な評価を行うためのトレーニングを積みます。

第5章:ルールの設定と運用|組織の規律と秩序を守る

院内のルールが守られない根本原因は、職員の意識が低いからではありません。それは、ルール違反に対する「結果」が明確でないからです。

ルールを破っても、特に不利益がなく、むしろ破った方が楽であるという状況ではルールは必ず形骸化します。

ルール違反に対して、管理職が取るべき唯一の正しい行動

識学式研修では、ルール違反を発見した際に、管理職が取るべき行動は、ただ一つであると教えます。それは、感情的に「叱責」することではなく、あらかじめ定められた「結果責任」を、淡々と、そして例外なく適用することです。

例えば、ルール違反が人事評価のマイナス項目に設定されているのであれば、その事実を記録し評価面談で伝える。

この一貫した対応こそが、組織の規律と秩序を守る、唯一の方法なのです。

【カリキュラム例】識学に基づく管理職研修プログラム(2日間集中コース)

これまで解説してきた「識学式」マネジメント理論を、実際の研修プログラムとしてどのように提供するのか、その一例としてカリキュラムをご紹介します。1日目:マネジメントの原理・原則と思考法

組織における誤解と錯覚- なぜ組織のパフォーマンスは上がらないのか?

- 位置と役割の定義:すべてのマネジメントの出発点

- 演習:自部署のルール設計から役割定義と組織図の課題抽出

2日目:マネジメントの原理・原則と思考法

結果責任の徹底とコミュニケーションルール- プロセス評価・管理の弊害と、結果管理への転換

- 言い訳を生まない、完全な目標設定の方法と言い訳の排除手法

- 曖昧さを排除した指示・報告のルールメイキング

- 演習:部下への目標設定と、指示伝達のロールプレイング

3日目:評価者・レビュー(面談)の実践トレーニング

正しい評価者としての思考法

- 評価における「主観/感情」の排除

- 人が陥る評価エラーのパターンと、その対策

- 演習:評価事例に基づく、設計と運用管理手法のすり合わせ

4日目:評価者・週次管理(面談)の実践トレーニング

- レビューの目的:成長のための「不足」の認識

- 事実に基づいたフィードバックの方法

- アクションプランの策定:研修内容を現場で実践するための計画立案

研修効果を「一過性」で終わらせないための3つのポイント

どんなに優れた内容の研修も、実施するだけでは意味がありません。その学びを、組織の血肉とし、持続的な成果へと繋げるためには、研修の「前後」の取り組みが極めて重要になります。

ポイント①:経営層が研修内容を深く理解し、コミットする

最も重要なのは、院長や事務長といった経営層自身が、研修で教えるマネジメント理論を、誰よりも深く理解し、その導入に強くコミットすることです。経営層と、現場の管理職が、同じ「共通言語」で組織について語れなければ、改革は進みません。

管理職が研修で学んだことを実践しようとしても、 その上司である経営層が、旧態依然の感情的なマネジメントを続けていては、管理職は板挟みになり、疲弊してしまいます。

理想は、経営層自身がまず最初に同じ研修を受けることです。

ポイント②:研修内容と、院内の人事評価制度を完全に連動させる

研修で「結果責任が重要だ」と教えても、実際の院内の人事評価制度が、「頑張り」や「協調性」といった曖昧な項目を評価するものであれば、研修内容は実践されません。研修の導入と並行して、研修で教えるマネジメントの原理・原則と、院内の人事評価制度を、完全に整合させる改革が不可欠です。

「研修で学んだ通りのマネジメントを実践することが、自身の評価に直結する」。

この状態を作り出して初めて、研修効果は最大化されます。

ポイント③:研修後の定期的なフォローアップと実践の場を設ける

研修は、あくまでスタートラインです。学んだことを日常のマネジメントで実践する中で、必ず新たな疑問や壁にぶつかります。そのため、研修後も3ヶ月後、半年後といったタイミングで、講師によるフォローアップ研修を実施したり、管理職同士が実践状況を共有し、学び合う場を設けたりすることが重要です。

この継続的なフォローアップ体制が研修効果を一過性のものに終わらせず、組織文化として定着させるための鍵となります。

なぜ、自院での研修(内製化)は失敗するのか?

「これだけ内容がわかったなら、外部に頼らず、自院で研修を企画・実施しよう」。そう考える経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、結論から言うと、特に「識学」のような、従来の価値観を大きく転換させる理論に基づく研修の内製化は、ほぼ100%失敗に終わります。

院内の人間関係やしがらみが、本質的な議論を妨げる

例えば、院長が講師役となって管理職に「結果責任」の重要性を説いたとします。 しかし、その場には、長年病院に貢献してきたベテランの師長や、院長自身が頭の上がらない先輩医師も参加しているかもしれません。

その時、院長は、彼らの過去の「頑張り」を完全に無視し、非情なまでに「結果」だけを問う、という理論を、しがらみを断ち切って、一貫して伝えきることができるでしょうか。

おそらく、困難でしょう。

客観的な視点の欠如により、自院の「当たり前」を疑えない

内部の人間が講師を務めると、どうしても、自院の「常識」や「当たり前」を前提として話を進めてしまいます。しかし、改革の第一歩は、その「当たり前」を疑うことから始まります。

これまで誰も疑問に思わなかった非効率な会議や、曖昧な報告ルールといった、組織の「病巣」を、客観的な視点から指摘し、メスを入れることができるのは、しがらみのない第三者である外部の専門家だけなのです。

体系化された理論と指導ノウハウの不足

識学は一見シンプルに見えますが、その背景には、人間の思考の癖や、組織の力学に関する、膨大な知見に基づいた極めて緻密な理論体系が存在します。その本質を深く理解し、受講者の疑問や反発に対して、論理的かつ的確に応えながら指導するためには、高度な専門性とトレーニングが必要です。

理論の表面的な理解だけで研修を行っても、その内容は薄っぺらいものとなり、受講者の腹に落ちることはありません。

管理職への投資は、病院の未来への最も確実な投資である

本記事を通じて、病院組織を変えるために本当に必要な管理職研修とは何か、その輪郭をご理解いただけたのではないでしょうか。それは、耳障りの良い理想論や、一時的なモチベーションアップを目的とした、単なるスキル学習ではありません。

それは、組織を動かすための、普遍的で、再現性のある「原理・原則」を学び、組織のパフォーマンスを最大化させる「仕組み」を構築・運用できる、真のマネージャーを育成するための、極めて戦略的な投資です。

管理職が変われば、その下の部下たちの行動が変わります。

部下の行動が変われば、チームの成果が変わり、組織の文化が変わります。

そして、組織の文化が変われば、提供される医療の質が変わり、最終的には、病院の経営そのものが、力強く、そして持続可能なものへと変わっていくのです。

管理職という、組織の結節点に、正しいマネジメントの仕組みをインストールすること。

それこそが、不確実性の高い時代を勝ち抜き、地域社会から選ばれ続ける病院であり続けるための、最も確実で、最も効果的な投資であると、我々は確信しています。

本気の組織改革なら

「識学 × P-UP neo」

この記事の監修者

有馬大悟 Arima Daigo

株式会社P-UP neo 事業開発室 室長 識学上席コンサルタント

《資格》

識学認定コンサルタント

《プロフィール》

慶応大学卒業後、塾講師、TV局AD、家庭教師を経て2012年にP-UPに入社。

社会インフラである医療、介護福祉、学校法人から海外医療法人の制度設計~管理職育成~新人採用の仕組みを構築し、組織成長に貢献。

他言語、異文化制度設計、管理手法の確立を実践し組織成長を実現可能です。

非営利法人における初年度更新率=満足度は100%