管理職やマネージャーの職務を遂行するためには、マネジメントやリーダーシップのスキルが重要と言われています。なぜなら両者を備えた人材は、従業員の組織力を強化させ、業績アップを図ることもできるからです。

しかし、マネジメントとリーダーシップの違いがあいまいな経営者も、多いのではないでしょうか。この記事では、マネジメントとリーダーシップの違いや高め方について解説します。また一般職員が管理職に期待する能力も紹介します。会社内で指導的立場にある人物に必要な能力がわかるため、ぜひご覧ください。

目次

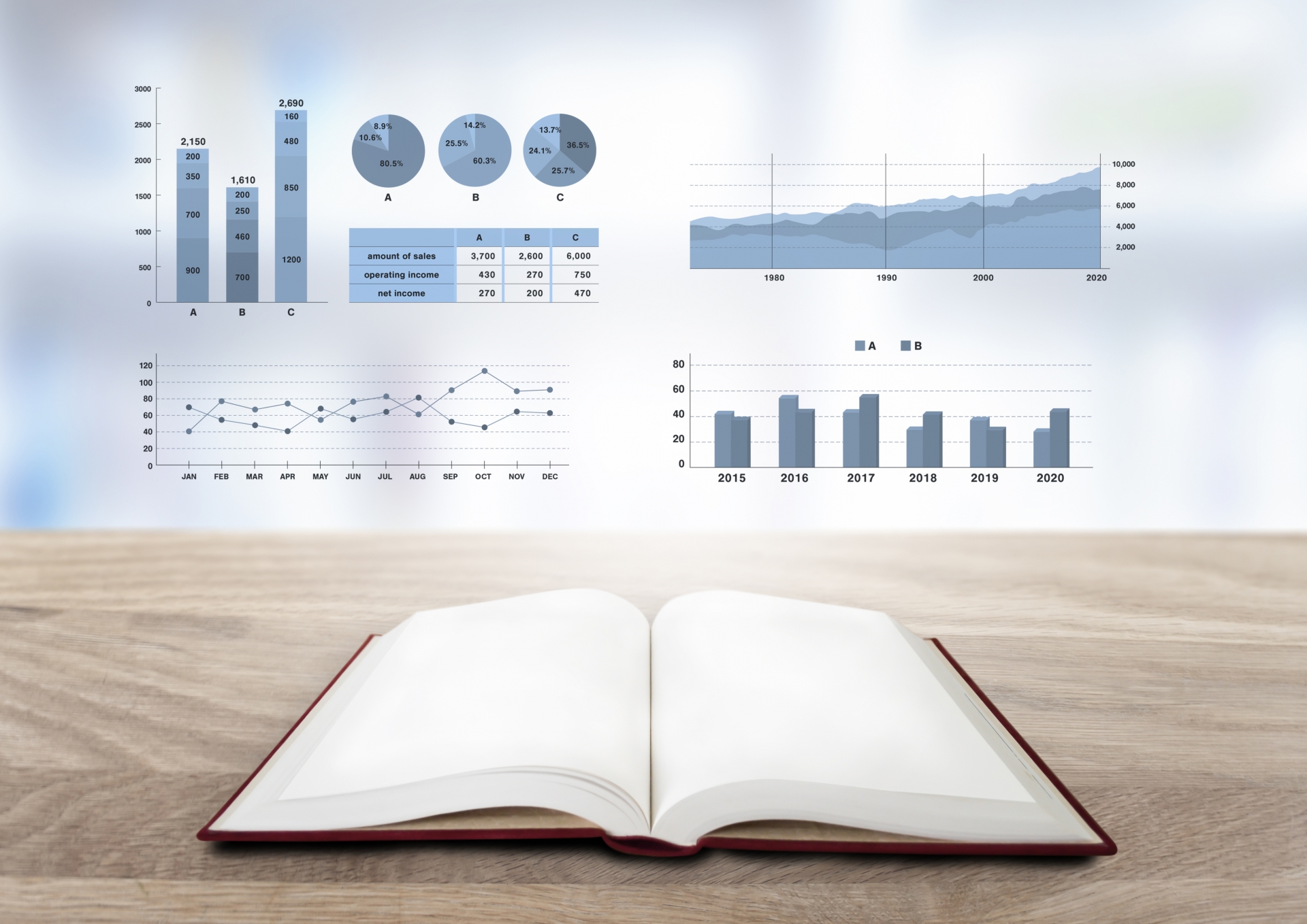

管理職のマネジメントに関する無料のお役立ち資料をご用意しております。

コラム記事と併せてこちらもご覧くださいませ。

・「サービス紹介資料(識学とは?)」の無料資料はコチラ

・「現場への口出しは厳禁!?」無料の漫画資料はコチラ

マネジメントとは

会社におけるマネジメントは「経営管理」や「組織運営」を意味します。会社の目標達成に必要な要素を分析したり、管理することを指します。

マネジメントの具体的な取り組みは、次のとおりです。

・短期的、長期的な見通しを立てる

・模範事例と現状の乖離を把握する

・組織内のメンバーに規則や秩序を守るように働きかける

ヒトやモノ、カネなどの経営支援を有効活用し、リスク管理を行いながら、目標の達成を目指します。また集団活動を維持し、組織が効率的に働くようにサポートすることも重要です。

リーダーシップとは

リーダーシップは、指導力や統率力とも表現されます。会社が掲げる目標を達成するために、個人やチームが積極的に行動できるように促すことが重要です。

リーダーシップの具体的な取り組みは、次のとおりです。

・目標達成のための方向性を示す

・スタッフのモチベーションを維持する

・目標を達成するまでに障害となる問題を解消するように働きかける

リーダーシップは、組織の責任者やチームを引っ張る人だけではなく、組織に所属するメンバーすべてに求められる能力です。個々のメンバーが目標管理を行い、仕事に優先順位をつけ、組織がスムーズに機能するように仕事に取り組むことが大切です。

マネジメントとリーダーシップの違い

リーダーシップを発揮するということは、数値化できない定性的なビジョンや方針を示して、メンバーをサポートすることを指しています。たとえば、会社のブランディング化を目指したり、顧客に喜んでもらうサービスを提供したりといった抽象的な目標設定は定性的です。

一方でマネジメントを実施する際は、具体的に数値化できる定量的な目標や計画を示して、メンバーをサポートします。たとえば売り上げをいつまでに、いくら上げるのかといった数値目標は定量的な指標です。リーダーシップでビジョンを示し、マネジメントで具体的な計画に落とし込むと、メンバーを行動へと導きやすくなるでしょう。

マネジメントで求められる3つの能力

マネジメントには、論理的に考えたり、メンバー同士のやり取りを調整したりする能力が必要です。さらに目標などを数値で管理して、メンバーを目標達成へと導くことも重要でしょう。ここでは、マネジメントで求められる能力について3つ紹介します。

論理的に思考する能力

論理的思考とは、物事を結論と根拠に分け、因果関係や筋道などを捉えながら考えることです。論理的に考えられると、ものごとをわかりやすく説明できるようになります。計画や課題をわかりやすく説明すると、メンバーに計画や課題の内容を理解してもらいやすくなるでしょう。

また目標達成までの過程で発生する問題への解決策を導くときにも、論理的思考が役立ちます。

メンバー間のやりとりを円滑にする調整力

調整力とは、組織におけるメンバー間の対立や、意見の相違をまとめる能力です。調整力が高いと、利害の対立する従業員の統率を図り、目標達成のための協力体制を築けます。会社のプロジェクトなどはチームで取り組むため、調整力はマネージャーにとって不可欠な能力です。

数値で管理する能力

マネジメントを行う場合は、目標の達成度や成果を数値で表現したり、理解したりする能力が必要です。目標や現状を数値化できないと、会社の目標達成までの課題を特定できません。

また現状を数値化できると、メンバーの納得を得られやすくなります。なぜなら成果を客観的な数値にすると、メンバーのモチベーションも維持しやすくなるからです。どれくらい頑張れば目標達成できるのかが客観的に分かるため、メンバーも行動を起こしやすくなるでしょう。

リーダーシップで求められる3つの能力

リーダーシップで求められる能力は、次のとおりです。

・目標を達成するための意志力

・先を見通す先見性

・周囲に慕われる人間性

各能力について詳しく解説します。

目標を達成するための意志力

意志力とは、決定した目標や計画を実現しようとする力です。自分をコントロールして、目標達成のためにやるべきことを継続できる能力が求められます。リーダーが強い意志力を持つと、組織のメンバーが安心して仕事に取り組めるでしょう。

先を見通す先見性

リーダーシップを発揮するためには、高い先見性を身に付ける必要があります。目先の利害にとらわれずに、5年先や10年先を見通す力が求められるのです。高い先見性をもとにビジョンを掲げると、組織のメンバーを目標達成へと導けるでしょう。

周囲に慕われる人間性

人間性とは、思いやりの心や愛情、相手への気遣いなどができる内面のことを指します。高い人間性があると、組織のメンバーに慕われるため、リーダーの呼びかけのもとに積極的に動いてもらいやすくなります。

リーダーシップを発揮して、組織を運営するためには、メンバーから信頼されるような人柄を備えることも重要です。

マネジメント能力やリーダーシップの高め方

マネジメント能力やリーダーシップを高めるためには、次の取り組みを実践するとよいでしょう。

・集合研修を企画する

・独学で学ぶ

・コーチングを導入する

・e-ラーニングで講座を受ける

それぞれについて詳しく解説します。

集合研修を企画する

管理職に必要な能力を高めたい場合は、マネジメントやリーダーシップに関する集合研修を企画するとよいでしょう。中堅社員研修や管理職研修など、部下を持つ階層の社員を対象とした研修が考えられます。集合研修を実施する際は、専門の会社に依頼することもおすすめです。

独学で学ぶ

指導者としての能力を高めたい場合は、書籍を読むなどして、自分でマネジメントやリーダーシップを学ぶ方法も考えられます。

マネジメントに関する有名な書籍に、経営学者であるピーター・F・ドラッカーが著した、「マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則」があります。初心者向けにまとめられているため、これから管理職としてチームをまとめる立場になる人物の最初の一冊としておすすめです。

コーチングを導入する

会社にコーチングを導入することもよいでしょう。コーチングとは、相談者が自主的に答えを導き出せるようにする人材教育の方法です。管理職には、チームのメンバーや部下が主体的に答えを導き出せるような問いかけをする能力が求められます。

指導的な立場にある人物が、コーチングを受けると、コーチングの方法を学びながら、問題に対して自ら解決策を見出す能力も養えます。

e-ラーニングで講座を受ける

マネジメントやリーダーシップについて学べる講座を、e-ラーニングで受けることもおすすめです。e-ラーニングであれば、忙しい管理職やマネージャーでも、空き時間に学びやすいでしょう。繰り返し聞いて、学びを深められる点も魅力です。

一般職員が管理職に期待する役割とは

現実には、一般職員は管理職に対してどのような役割を期待しているのでしょうか。平成29年3月に内閣官房内閣人事局が調査した結果は、以下の表のとおりです。

| 項目 | 一般社員 | 管理職 |

|---|---|---|

| 組織運営の方向性の提示 | 53.5% | 61.9% |

| 適切な業務分担など、チームワークの実現 | 55.3% | 60.3% |

| 職場内のコミュニケーション活性化 | 23.5% | 24.6% |

| 新たな課題にチャレンジする組織風土の形成 | 12.1% | 22.9% |

| 長期的なキャリア形成を見据えた効果的な人材育成 | 12.4% | 9.2% |

| コストを意識した業務管理 | 16.7% | 7.4% |

| ワークライフバランスの重視と多様な人材の活用などダイバーシティへの対応 | 19.2% | 5.9% |

| 服務規律の遵守など、組織の統率の維持 | 4.0% | 5.6% |

| その他 | 3.3% | 2.2% |

引用:管理職のマネジメント能力に関するアンケート調査 結果概要(最終報告)|内閣官房内閣人事局

これらの結果を考慮しつつ、「組織運営の方向性の提示と業務分担」や「ワークライフバランスやダイバーシティへの対応」について解説します。

組織運営の方向性の提示と業務分担

一般職員が管理職に対して最も期待していることは、組織運営の方向性の提示です。次いで多かった項目が、適切な業務分担や、チームワークの実現についてです。

組織運営の方向性を提示したり、適切な業務分担を行ったりすることは、管理職と一般職員が共通して期待する事項です。 チームの方向性を示して、業務分担を行うのは、リーダーの基本的な取り組みとなるでしょう。

ワークライフバランスやダイバーシティへの対応

一般職員の19.2%が、ワークライフバランスの重視や、ダイバーシティへの対応を期待しているのに対して、管理職は5.9%と低い数値に留まりました。

つまり管理職が考える以上に、一般職員はワークライフバランスやダイバーシティへの配慮を管理職に期待しているようです。

ワークライフバランスやダイバーシティが重視されるようになった背景には、女性の社会進出や労働者の働き方が多様化していることなどが考えられます。

ワークライフバランスに対応するためには、従業員の就業時間や有休にも気を配る必要があります。ダイバーシティに対応したマネジメントも行い、従業員の能力や個性を生かすことも大切です。

まとめ

リーダーシップは、数値化できない定性的なビジョンや方針を示して、メンバーをサポートすることです。それに対して、マネジメントは数値化できる定量的な目標や計画を示して、メンバーを目標達成へと導きます。

会社の業績アップを図るためには、特に経営層や管理職のマネジメント能力が必要となるでしょう。また昨今は、女性の社会進出や働き方の多様化が進んでいるため、ワークライフバランスやダイバーシティへの配慮も重要です。

経営層・管理職のマネジメント能力向上を図りたい場合は、組織運営理論を体系化した組織マネジメント理論「識学」を導入することもおすすめです。「株式会社P-UP neo」は「識学」の唯一のパートナー企業です。自社に導入し高い効果を上げた経験をもとに、識学の導入サポート、人材育成マネジメントをお手伝いします。人材育成について課題がある場合は、ぜひご相談ください。

識学シニアコンサルタント 有馬 大悟

慶應義塾大学卒業後 某テレビ局に番組制作担当として勤務。

業界最大手の学習塾に転職、個人での家庭教師としても志望校合格までの生徒へのコミットと成果を最大化するロジックを学ぶ。

全国に携帯電話ショップを200店舗以上展開する株式会社ピーアップにてソフトバンク事業部の関東統括として店舗拡大に従事し、店舗の買収~採用~育成を構築することで店舗買収後の平均売上成長率は150%超。

関東代理店評価1位を3期連続取得に貢献する。

2019年より識学コンサルタントとして組織課題解決から生産性の最大化理論を提供する。