優秀な職員が定着せず、組織全体の成長に課題を感じていませんか?

職員の意欲を引き出し、次世代のリーダーを育てるためには、誰もが納得できる人事評価指標が欠かせません。

しかし、多様な職種を抱える病院において、公平な指標を作るのは安易ではありません。

本記事では、病院の理念を反映した評価指標の作り方から具体的な設定手順、運用のポイントを解説します。

貴院の組織力を高める第一歩としてご活用ください。

本気の組織改革なら

「識学 × P-UP neo」

病院に人事評価指標が必要な理由

人事評価指標の導入は単なる業務ではなく、病院の未来を左右する経営判断といえます。

曖昧な評価は職員の不満を招き、組織の活力を少しずつ奪っていくからです。

ここでは、病院経営に不可欠な4つの理由を解説します。

- 形骸化した制度が招く静かな離職

- 多様な職種と曖昧な評価基準

- 組織力を高めるための経営戦略

- 次世代リーダーの計画的育成

病院を成長させるうえで、指標の存在は欠かせません。

形骸化した制度が招く静かな離職

透明性のない評価制度は、表向きは存在していても実際には機能していません。

努力が給与や昇進に反映されないと感じた職員は、声を上げずに転職活動を始めます。

看護師のように人手不足の職種では流出が加速し、残ったスタッフの負担が増えて悪循環が深まります。

静かな離職を防ぐには、指標と評価結果を連動させ、公平性を可視化する仕組みが不可欠です。

定期面談でキャリア目標を擦り合わせるだけでも、離職意向を低減できます。

多様な職種と曖昧な評価基準

医師と看護師では業務内容が異なり、事務部門とも評価観点が違います。

それぞれに同じ尺度をあてはめると、優秀さが正しく測れません。

外来患者数で医師を評価しても研究や教育への貢献は見逃され、看護師の丁寧な指導やチーム連携も数値になりにくい要素です。

基準が曖昧だと評価会議が感覚に頼りがちになり、結果にばらつきが生じて納得度が下がるでしょう。

職種ごとに役割を定義し、共通指標と固有指標を組み合わせることで、比較可能性と公平性が両立します。

さらに管理職候補にはマネジメント能力を測る質問表を活用すると昇格判断が明確になります。

組織力を高めるための経営戦略

人事評価指標は、経営戦略を現場へ浸透させる手段です。

病院が掲げる診療強化分野や地域連携目標を指標に落とし込めば、個人の行動が組織の方向と一致します。

救急受け入れ件数を重点KPIに設定した場合、看護師はトリアージ研修を受け、医師は初療時間短縮を意識します。

部署横断で数字を追う過程で協働が進み、情報共有が活発になるでしょう。

結果として患者満足度が向上し、紹介件数が増える好循環が生まれます。

戦略と評価を連動させることで、経営資源を集中させ、競争優位を築けます。

次世代リーダーの計画的育成

医療業界の人材不足が深刻化する中、内部からリーダーを育成することが求められています。

しかし、明確な評価指標がなければ、将来の幹部候補を見極めることは困難です。

評価制度にリーダーシップやマネジメント能力の項目を組み込むことで、素質のある人材を早期に発見できます。

キャリアパスと連動した評価指標は、職員の成長意欲を高める効果もあります。

計画的な人材育成には、体系的な評価制度が欠かせません。

次世代を担う人材の発掘と育成は、病院の持続的発展の生命線といえるでしょう。

病院の人事制度を構成する3つの要素

優れた人事制度は単一の仕組みでは成り立たず、互いに連動する以下3つの要素によって支えられています。

- 職員の成長段階を示す等級制度

- 公平な評価を実現する評価制度

- 納得感を高める報酬制度

これらが機能することで、職員の成長と組織の発展につながります。

職員の成長段階を示す等級制度

等級制度は、職員の能力や責任の大きさを段階的に示す仕組みです。

新人から管理職まで、各段階で求められる能力や役割を明確にすることで、キャリアの道筋が見えるようになります。

医療機関では臨床能力だけでなく、教育や研究、マネジメント能力も考慮した等級設計が大切です。

たとえば、看護師であれば「基礎看護技術の習得」から「病棟管理能力」まで、段階的な成長指標を設定します。

明確な等級制度は、職員に成長の方向性を示し、向上心を引き出す効果があります。

公平な評価を実現する評価制度

評価制度の核心は、客観性と透明性の確保にあります。

評価基準を明文化し、全職員に公開することで、何が評価されるのかが明確になります。

そのためには恣意的な評価を排除し、実績と能力を正当に評価する仕組みが必要です。

評価者研修を実施し、評価のばらつきを最小限に抑えることも肝心です。

また、評価結果のフィードバック面談を必須とすることで、職員の納得感が高まるでしょう。

評価プロセスの可視化により、制度への信頼が生まれます。

公平性を担保した評価制度は、職員のやりがいと組織への帰属意識を高めます。

納得感を高める報酬制度

報酬制度は、評価結果を具体的な処遇に反映させる仕組みです。

基本給や賞与・昇進など、多面的な報酬体系を構築することで、職員の努力の成果が報われる実感を生み出します。

肝心なのは、評価と報酬の連動を明確にすることです。

高評価を得た職員には、それに見合った処遇を提供する必要があります。

ただし、医療の公共性を考慮し、極端な格差は避けなければなりません。

バランスの取れた報酬設計が、職員の納得感を生み出し、優秀な人材の確保と定着に直結します。

病院に適した人事評価手法の選び方

人事評価制度を機能させるためには、自院の文化や目的に合った評価手法を選ぶことが大切です。

評価手法にはそれぞれ特徴があり、何を重視するかによって最適な選択は異なります。

ここでは、代表的な3つの評価手法を解説します。

- 目標達成度を測る目標管理制度

- 理想の行動を促すコンピテンシー評価

- 多角的な視点を取り入れる360度評価

詳しく見ていきましょう。

目標達成度を測る目標管理制度

目標管理制度(MBO)は、個人の目標設定と達成度を評価の中心に据える手法です。

職員が自ら目標を設定することで、主体性と責任感が生まれます。

医療現場では、診療実績や看護の質向上など、具体的な目標設定が可能です。

肝心なのは、個人目標と組織目標を連動させることです。

病院全体の経営目標から各部門、個人へと目標を展開することで、組織の一体感が生まれます。

また、定期的な進捗確認により、目標達成への意識が維持されるでしょう。

明確な目標設定は、職員の成長と組織の発展を同時に促進する効果があります。

理想の行動を促すコンピテンシー評価

コンピテンシー評価は、高業績者の行動特性を基準として評価する手法です。

医療現場で求められる具体的な行動を評価項目として設定することで、職員の行動変容を促します。

たとえば、「患者への共感的な対応」「チーム内での情報共有」など、観察可能な行動を評価基準としましょう。

これによって抽象的な評価から脱却し、具体的な改善点が明確になり、職員にとってどのような行動が評価されるのか分かりやすくなります。

理想的な行動モデルを示すことで、組織全体のサービス品質向上につながります。

多角的な視点を取り入れる360度評価

360度評価は、上司だけでなく同僚や部下など、複数の立場の人間が評価者となる手法です。

1人の評価者の主観に偏ることを防ぎ、客観性や公平性を高める効果が期待できます。

医師が看護師から、看護師が医療事務から評価を受けることで、職種間の相互理解が深まります。

普段の仕事ぶりをよく知る同僚からの評価は、本人の納得感にもつながりやすいです。

また、自己評価と他者評価のギャップから、自己認識を見直す機会も生まれます。

ただし、導入には慎重な準備と職員の理解を得なければなりません。

多角的な視点による評価は、職員の総合的な成長を支援する手段となります。

成果につながる評価指標の作り方

評価指標は、人事制度の成否を分ける心臓部です。

優れた指標は、職員にとっての行動指針となります。

ここでは、評価指標を作るためのポイントを3つお伝えします。

- 病院の理念や戦略を評価項目に反映させる

- 職種ごとに適切な評価指標を設計する

- 評価シートの具体的な項目と例文を知る

それぞれ見ていきましょう。

病院の理念や戦略を評価項目に反映させる

評価指標は、病院が目指す方向と一致している必要があります。

「地域医療への貢献」を理念に掲げるなら、その実現につながる行動を評価項目に落とし込みます。

たとえば、地域のイベントへの参加や、近隣施設との連携への貢献度などが考えられるでしょう。

理念や戦略という抽象的な目標を、職員の日々の具体的な行動レベルにまで落とし込むことが肝心です。

そうすることで、組織と個人の目標が1つに結ばれます。

職種ごとに適切な評価指標を設計する

医師や看護師・コメディカル・事務職では、求められる能力や貢献の形が異なります。

医師には診療実績や臨床研究、看護師にはケアの質やチーム連携、事務職には業務効率や正確性など、職種特性に応じた指標が必要です。

共通指標と職種別指標のバランスも大切です。

「患者対応」は全職種に共通する項目ですが、評価の観点は職種により異なります。

医師は診断の的確性、看護師は寄り添う姿勢、事務職は手続きの円滑さなど、それぞれの役割に応じた基準を設定しましょう。

職種の専門性を尊重した評価指標により、全職員が公平に評価される環境が整います。

評価シートの具体的な項目と例文を知る

評価シートは抽象的な表現を避け、具体的な行動レベルで記述することが有用です。

たとえば「協調性がある」ではなく、「他部門との情報共有を積極的に行う」など、観察可能な行動として表現します。

評価段階も明確に定義しましょう。

5段階評価の場合は、各段階の基準を具体例で示すことで、評価者による判断のばらつきを防げます。

また、自己評価欄には記入例を添付し、職員が適切に自己アピールできるよう支援することも欠かせません。

具体的で分かりやすい評価シートは、公平な評価の実現と職員の納得感向上に貢献します。

病院での人事評価指標の設定手順

人事評価指標を設定する際は、計画的に段階を追って構築すると、失敗のリスクを減らせます。

ここでは、評価指標の5つの流れを説明します。

- 何を目指すか改革の目的を決める

- 貢献を測る評価項目を作る

- 評価を記入するシートを作成する

- 公平性を保つ運用ルールを定める

- 全職員へ説明し制度を開始する

詳しく見ていきましょう。

何を目指すか改革の目的を決める

評価制度改革の第一歩は、明確な目的設定です。

「職員のモチベーション向上」「離職率の改善」「組織力の強化」など、何を実現したいのかを具体的に定めます。

経営陣だけでなく、現場の管理職も目的を共有することが重要です。

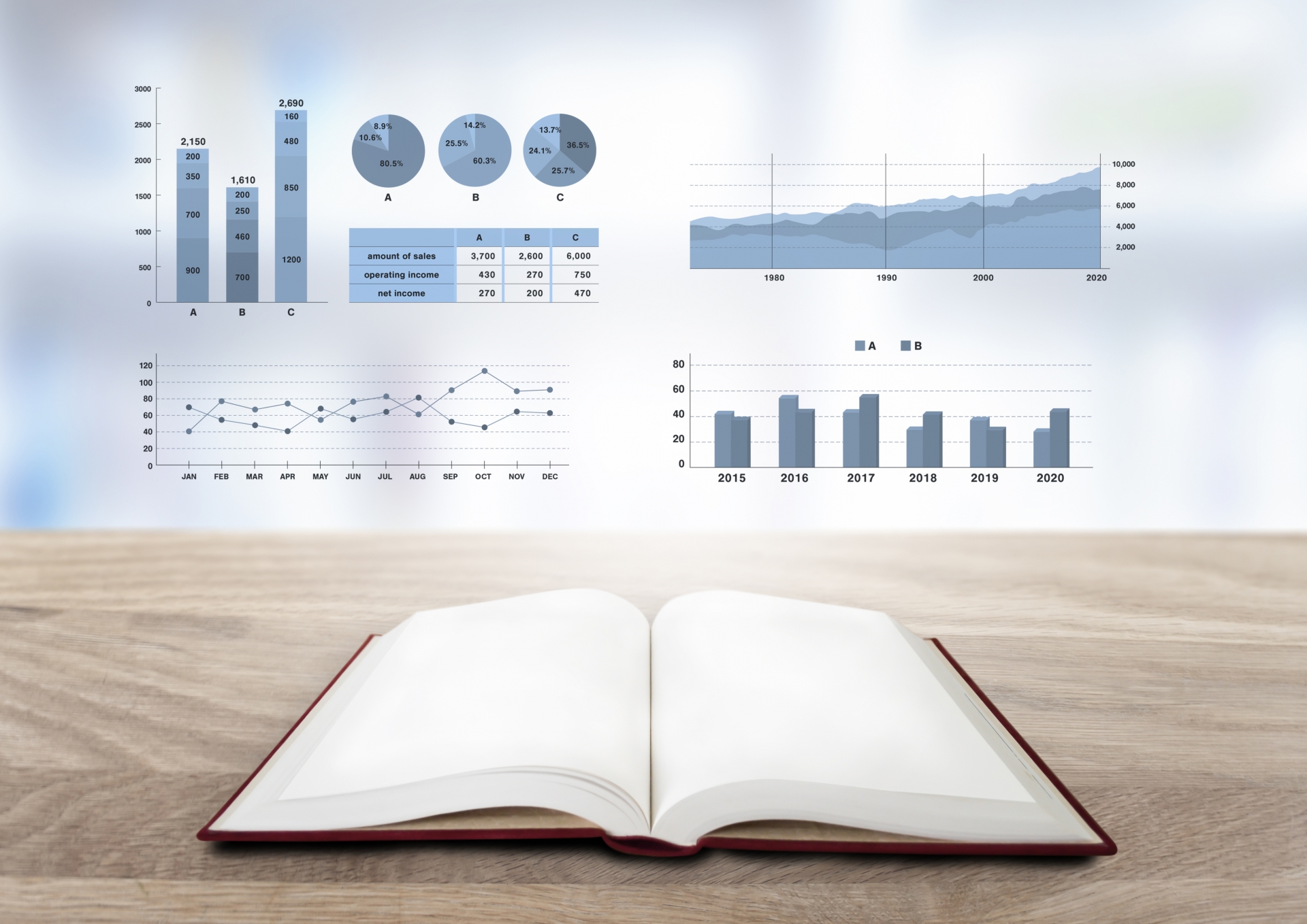

現状の課題を数値化し、改革後の目標値を設定します。

たとえば「3年以内に看護師の離職率を15%から10%に改善する」など、測定可能な目標が必要です。

明確な目的設定は、制度改革への全職員の理解と協力を得る第一歩となります。

貢献を測る評価項目を作る

評価項目は、職員の貢献を多面的に捉えるよう設計します。

業績・能力・行動の3つの視点から、バランスよく項目を配置することが大切です。

定量的指標と定性的指標を組み合わせると、総合的な評価が可能になります。

一般的には、15〜20項目程度が適切です。

現場の意見を聞きながら、実態に即した項目設定を心がけてください。

適切な評価項目の設定により、職員の多様な貢献が正当に評価される仕組みが完成します。

評価を記入するシートを作成する

評価シートは、使いやすさと分かりやすさを重視して設計します。

評価者と被評価者の双方が、迷わず記入できるフォーマットが理想です。

自己評価欄と上司評価欄、コメント欄を適切に配置し、目標設定欄と振り返り欄を設けることで、PDCAサイクルが回る仕組みを作ります。

電子化も検討し、集計や分析の効率化を図ることも重要です。

使いやすい評価シートは、制度の定着と継続的な運用を支える基盤となります。

公平性を保つ運用ルールを定める

評価期間や評価者の選定基準、評価会議の開催方法など、詳細なルールを文書化します。

評価者による偏りを防ぐための仕組み作りが重要です。

評価者研修を必須とし、評価基準の統一を図ります。

複数の評価者による調整会議を設け、極端な評価を是正する機会を作ります。

異議申し立て制度も整備し、職員が納得できない評価に対して意見を述べる機会を保障しましょう。

透明性の高い運用ルールは、評価制度への信頼を生み、公正性を高めます。

全職員へ説明し制度を開始する

全体説明会や部門別説明会、個別相談会など複数の機会を設けます。

制度の目的や評価方法、処遇への反映など、職員の関心事項を中心に説明しましょう。

試行期間を設け、一部の部門で先行実施し、問題点を洗い出してから全面展開します。

導入後も定期的にアンケートを実施し、制度の改善点を把握します。

職員の声を反映させながら、制度を育てていく姿勢が大切です。

十分な説明と段階的な導入により、新制度への移行がスムーズに進み、定着が促進されます。

まとめ:病院向け人事評価指標で不安がある場合はP-UPneoにおまかせを

病院の人事評価制度改革は、適切な評価指標の設定により、職員のモチベーション向上と離職率の改善が期待できます。しかし、制度設計から導入・運用まで、専門的な知識と経験が必要となるのも事実です。

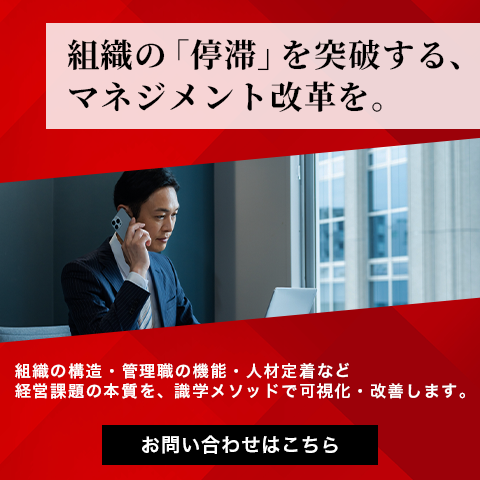

P-UPneoは、株式会社識学の認定する唯一のパートナー企業として、組織マネジメントのメソッドをご提供しています。実際に識学を用いて組織改革を成功させた実績をもとに、効果的な導入ノウハウをお伝えします。

評価制度構築を含む組織改革について、まずは1時間の無料デモンストレーションでご相談ください。貴院の課題に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

本気の組織改革なら

「識学 × P-UP neo」

この記事の監修者

有馬大悟 Arima Daigo

株式会社P-UP neo 事業開発室 室長 識学上席コンサルタント

《資格》

識学認定コンサルタント

《プロフィール》

慶応大学卒業後、塾講師、TV局AD、家庭教師を経て2012年にP-UPに入社。

社会インフラである医療、介護福祉、学校法人から海外医療法人の制度設計~管理職育成~新人採用の仕組みを構築し、組織成長に貢献。

他言語、異文化制度設計、管理手法の確立を実践し組織成長を実現可能です。

非営利法人における初年度更新率=満足度は100%