職員の評価に対する不満や、離職率の上昇に悩まれている医療法人経営者の方も多いのではないでしょうか?

医療現場では、医師や看護師、技師など多様な職種が協働しており、一般企業の評価制度をそのまま適用することは困難です。

本記事では、医療法人特有の組織構造や職種の特性を踏まえた業績評価制度の仕組みと、導入プロセスを解説します。

ぜひ貴院に最適な評価制度の構築にお役立てください。

本気の組織改革なら

「識学 × P-UP neo」

業績評価とは成果と結果を測定する仕組み

業績評価制度を正しく理解することは、組織改革の第一歩です。

この制度は単に職員の実績を評価するだけでなく、個人の成長を促し、組織全体の目標達成へとつなげるための仕組みといえます。

自院に適した制度を構築するには、基本を把握することが欠かせません。

ここでは、業績評価を深く理解するために、以下3つを解説します。

- 人事評価を構成する3つの評価手法

- 一般企業と医療法人で異なる評価の視点

- 業績評価と目標管理制度の関係性

詳しく見ていきましょう。

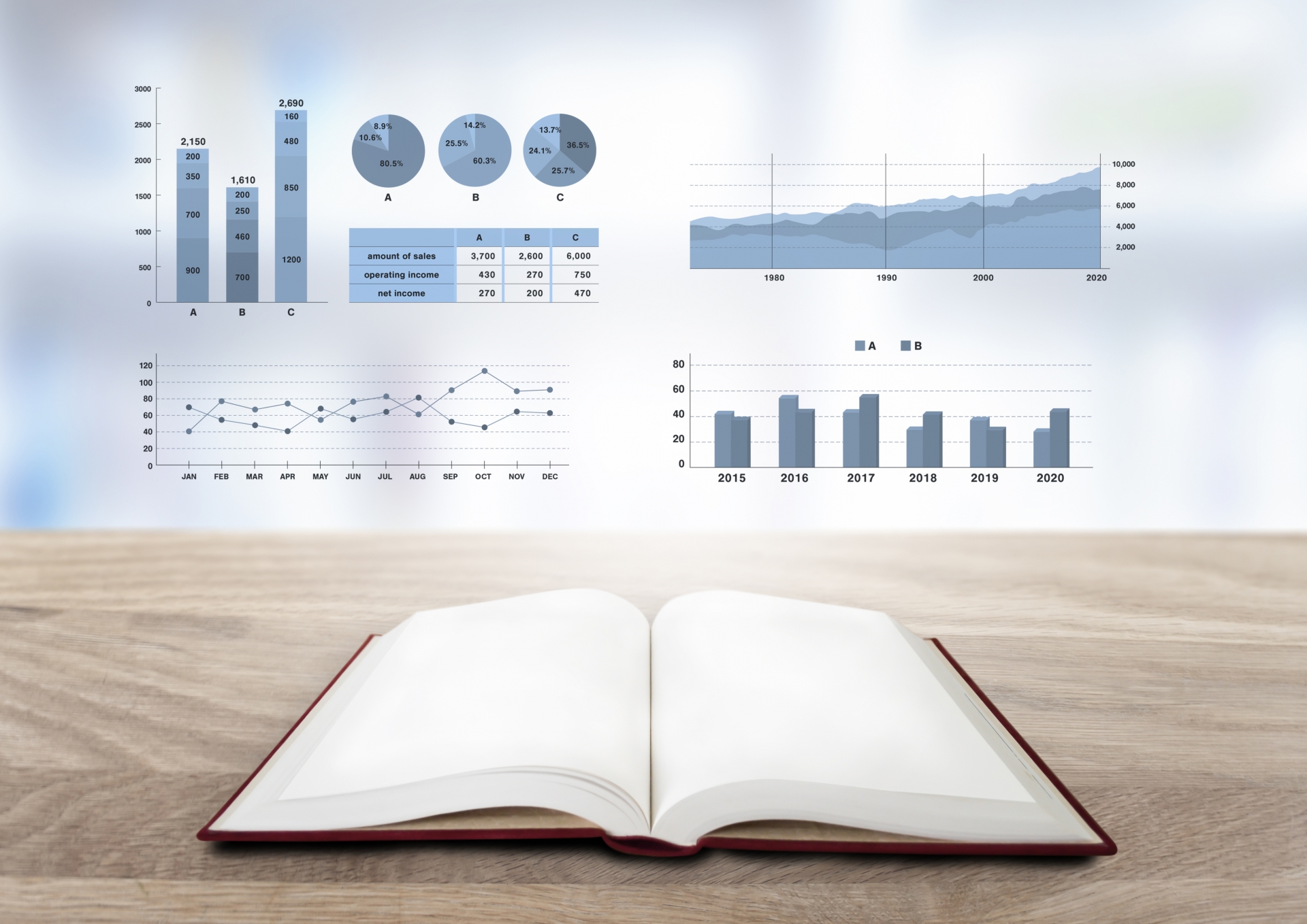

人事評価を構成する3つの評価手法

公正な人事評価を行うには、職員の働きを多角的な視点で捉えることが大切です。一般的に、人事評価は「何を評価の対象とするか」によって、大きく3つの手法に分けられます。それぞれの評価手法が持つ役割と特徴を理解し、バランスよく組み合わせることが有用です。

ここでは、人事評価を構成する3つの手法を紹介します。

- 業績評価は成果と結果の評価

- 能力評価はスキルと知識の評価

- 情意評価は態度と行動の評価

それぞれ見ていきましょう。

業績評価は成果と結果の評価

業績評価とは、一定期間における職員の仕事の成果や目標の達成度を評価するものです。

売上や契約数のように、具体的な数値で測れる「定量的成果」が評価の中心です。

個人の目標達成が、組織全体の業績にどう貢献したかを客観的に判断する目的があります。

たとえば、法人の経営目標に基づき、職員が個々に設定した目標をどの程度達成できたかを評価します。

個人の実績を公正に評価するため、給与や賞与といった処遇の納得感を高める手法です。

能力評価はスキルと知識の評価

能力評価は、職員が業務を遂行するうえで発揮したスキルや知識を評価する手法です。

成果に至るまでのプロセスで、どのような能力が生かされたかを評価の対象とします。

具体的には、医療技術や専門知識、企画力や指導力などがあげられるでしょう。

この評価は、短期的な成果だけでは測れない個人の潜在能力や、成長の可能性を把握するのに役立ちます。

中長期的な視点での人材育成や、適材適所の人員配置を検討するための判断材料となります。

情意評価は態度と行動の評価

情意評価とは、業務に対する姿勢や勤務態度などを評価する手法です。

協調性や責任感、積極性といった、個人の価値観や人間性が評価の対象です。

数値では測れない部分ですが、組織の一員としてふさわしい行動を取れているかを見るために欠かせません。

たとえば、チーム医療への貢献意欲や、患者への真摯な対応などが評価項目になります。組織風土の醸成や、職員に求める行動規範を示すうえで、重要な役割を果たします。

一般企業と医療法人で異なる評価の視点

業績評価を導入する際は、一般企業と医療法人での視点の違いを理解しておくことが肝心です。

一般企業では、売上や利益といった数値目標が評価の中心になりやすい傾向があります。

個人の業績を明確な数字で測れるため、評価の客観性を保ちやすいのが特徴です。

一方、医療法人の場合は、単なる数値目標だけでは評価できません。

患者への貢献や医療安全への取り組み、チーム内での連携といった、数値化しにくい定性的な側面も大切です。

そのため、法人理念への共感や貢献度なども含めた、多角的な評価の視点を持たなければなりません。

業績評価と目標管理制度の関係性

業績評価と目標管理制度(MBO)は、密接な関係にあります。

目標管理制度とは、職員一人ひとりが自ら目標を設定し、その達成度によって評価を受ける仕組みです。

この仕組みは、業績評価を客観的かつ公平に行うための、具体的な「手段」の1つといえるでしょう。

まず期初に、法人の目標と連動した個人目標を設定。

期末に、その目標に対する達成度を本人と上司が共に評価し、処遇や育成方針を決定します。

このサイクルを通じて、職員の主体的な成長を促しながら、公正な業績評価を実現できます。

医療法人が直面する3つの経営課題

業績評価制度の導入を検討する背景には、多くの医療法人が共通して抱える経営課題が存在します。これらの課題は互いに深く関連しており、放置すれば組織の成長を妨げる要因となりかねません。人事評価制度は、こうした課題を解決するための有効な手段です。

ここでは、とくに多くの医療法人が直面している経営課題を3つ紹介します。

- 優秀な医療スタッフの確保と定着

- 多職種協働とチーム医療の推進

- 経営効率と医療の質の両立

これらの課題と向き合うことが、持続可能な法人経営の第一歩です。

優秀な医療スタッフの確保と定着

人材の確保と定着は、多くの医療法人が抱える最重要課題の1つです。

とくに、専門性の高い知識や技術を持つ優秀な医療スタッフの存在は、法人の競争力に直結します。

しかし、労働環境や人間関係、キャリアへの不安など、さまざまな理由で離職があとを絶たないのが現状です。

離職は、残された職員の負担増を招き、さらなる離職につながる悪循環を生み出します。

採用や再教育にかかるコストも、経営を圧迫する要因となるでしょう。

職員が安心して長く働き続けられる環境を整えることが、喫緊の課題といえます。

多職種協働とチーム医療の推進

現代医療では、医師や看護師・薬剤師・リハビリスタッフなど、多様な専門職が連携してチーム医療を提供することが不可欠です。しかし、職種間の壁や縦割り意識が協働を阻害するケースも少なくありません。

評価制度において、個人の成果だけでなく、チームへの貢献度や他職種との連携力を評価項目に含めることで、協働意識を形成できます。たとえば、会議への積極的な参加や他部門への情報共有の迅速性なども評価対象とすることで、組織全体のコミュニケーション活性化へとつながります。

経営効率と医療の質の両立

医療法人の経営は、診療報酬の改定や人件費の高騰など、厳しい外部環境にさらされています。

持続可能な経営を実現するためには、業務の効率化やコスト削減といった経営努力が欠かせません。

しかし、効率化を過度に追求するあまり、医療の質が犠牲になっては本末転倒です。

たとえば、人員削減が患者一人ひとりに向き合う時間を奪い、サービスの質を低下させることもあります。

職員に過度な負担を強いることなく、質の高い医療を提供し続ける。

この難しいバランスをどう取るかが、経営者に課せられた大きな課題といえるでしょう。

業績評価制度導入の4つのメリット

業績評価制度の導入は、単に給与や賞与を決めるためのものではありません。職員の成長を促し、組織全体の力を高めるための戦略的なツールとして機能させることが可能です。

ここでは、業績評価制度を導入することで得られる4つのメリットを解説します。

- 職員のモチベーション向上による離職率の低下

- 組織全体の生産性と医療の質向上

- 公平で透明性の高い組織の実現

- 人件費の適正化による経営基盤の強化

これらのメリットを理解すれば、制度導入への確信がより深まるでしょう。

職員のモチベーション向上による離職率の低下

業績評価制度は、職員のモチベーション向上に大きく貢献します。

自分の頑張りや成果が、設定された基準に沿って正当に評価され、処遇に反映される納得感が、「もっと頑張ろう」という意欲を引き出します。

また、評価を通じて上司から具体的なフィードバックを受けることで、自身の強みや課題が明確になるでしょう。

今後の成長への期待を感じることも、仕事へのやりがいにつながります。

結果として、職員のエンゲージメントが高まり、人材の定着、つまり離職率の低下が期待できます。

組織全体の生産性と医療の質向上

業績評価制度は、組織全体の生産性を高めることにもつながります。

法人全体の目標と個人の目標が連動するため、職員一人ひとりが組織の目標達成を意識して行動するようになるからです。

自分の仕事がどう組織に貢献しているかを実感できるため、主体性が育まれます。

各職員が目標達成に向けて主体的に業務改善に取り組むことで、組織全体の業務効率が向上します。

さらに、患者満足度の向上といった目標を掲げれば、医療サービスの質の向上にも直接的に寄与するでしょう。

組織としての総合力を高める効果が期待できます。

公平で透明性の高い組織の実現

明確な基準に基づいた業績評価制度は、組織の公平性と透明性を高めます。

評価基準やプロセスが全職員に公開されるため、「なぜあの人が評価されるのか」といった不公平感が生まれにくくなります。

上司の主観や印象だけで評価が決まることがなくなり、評価への納得感が高まるでしょう。

このような公平な環境は、職員間の健全な信頼関係を育みます。

職員は安心して業務に集中でき、ポジティブな競争意識も芽生えるかもしれません。

結果として風通しのよい、健全な組織風土が形成されていきます。

人件費の適正化による経営基盤の強化

業績評価制度は、人件費の適正化にも貢献します。

成果を上げた職員には相応の報酬で報いる一方、そうでない職員との処遇に差を設けることが可能です。

これにより、いわゆる「頑張った人が報われる」仕組みが実現し、人件費を効果的に配分できます。

年功序列型の給与体系から、成果や貢献度に応じた体系へと移行することで、総人件費を抑制しながらも、優秀な人材を確保しやすくなります。

限りある経営資源を戦略的に活用し、法人の経営基盤を強化することにつながるでしょう。

事前に把握しておきたい業績評価制度導入時のリスク

多くのメリットがある一方、業績評価制度の導入には慎重さも求められます。

ここでは、制度導入時にとくに注意すべき3つのリスクを説明します。

- 短期的な成果主義が医療の質を損なう

- 曖昧な評価基準が新たな不満を生む

- 制度の形骸化が職員の意欲を奪う

リスクをあらかじめ理解しておくことで、失敗の可能性を最小限に抑えられます。

短期的な成果主義が医療の質を損なう

業績評価を導入する際のリスクとして、短期的な成果主義に陥ることがあげられます。

とくに、数値目標の達成度のみを重視しすぎると、職員は目先の数字を追いかけることに終始してしまいがちです。

その結果、本来もっとも大切にすべき医療の質や安全への配慮が疎かになるおそれがあります。

たとえば、効率を優先するあまり、患者とのコミュニケーションが不足するかもしれません。

長期的な視点での人材育成や、チーム内での協力といった、数値化しにくい重要な行動が軽視される危険性もはらんでいます。

曖昧な評価基準が新たな不満を生む

評価基準が曖昧であることも、制度が失敗する大きな原因の1つです。

基準が明確でなければ、評価が上司の主観や個人的な印象に左右される余地が生まれてしまいます。

これでは、職員から「なぜこの評価なのか」という不満が噴出し、評価制度そのものへの信頼が失われるでしょう。

とくに医師や看護師、事務職など多様な職種が存在する医療法人では、全職種に共通する公平な基準の設計が不可欠です。

職種ごとの役割や貢献度を正しく反映した、誰もが納得できる具体的な評価基準を作成する必要があります。

制度の形骸化が職員の意欲を奪う

せっかく導入した制度が、いつの間にか形骸化してしまうリスクもあります。

評価が給与や処遇にほとんど反映されなかったり、上司からのフィードバックがなかったりすると、職員は評価を受ける意味を見出せません。

次第に「評価のためだけ」の形式的な目標設定や自己評価に陥ってしまいます。

このような形骸化した制度は、職員のモチベーションを向上させるどころか、むしろ「どうせ意味がない」という無力感や不信感を増大させます。

制度を確実に運用し続ける経営層の強い意志と、管理職の協力体制が欠かせません。

業績評価制度の導入の流れ

業績評価制度の導入を成功させるには、計画的な手順を踏むことが不可欠です。

ここでは、業績評価制度を導入するための5つの流れを紹介します。

- 現状分析と課題の明確化

- 評価制度の基本設計

- 目標設定と評価ツールの準備

- 制度の周知と運用開始

- 評価実施とフィードバック

詳しく見ていきましょう。

現状分析と課題の明確化

最初の手順は、自院の現状を正確に把握し、課題を明確にすることです。

まずは既存の人事評価制度の有無や、運用状況を確認します。

職員へのアンケートやヒアリングを実施し、現行制度に対する満足度や不満点を洗い出すのも有効な手段でしょう。

そのうえで、「なぜ新しい制度が必要なのか」「制度導入によって何を解決したいのか」という目的を言語化します。

たとえば「若手職員の離職率低下」や「チーム医療の促進」など、具体的な目的を定めることで、その後の制度設計のブレを防げます。

評価制度の基本設計

次に、明確化した目的に基づき、評価制度の骨子となる基本設計を行います。

「誰を」「いつ」「何を」「どのように」評価するのかという基本方針を決定します。

評価の対象者や評価期間、評価項目、評価者などを具体的に定めていくプロセスです。

とくに肝心なのが、評価と処遇をどう連動させるかです。

評価結果を昇給や賞与、昇進にどの程度反映させるかを明確にルール化します。

この基本設計が、制度全体の公平性と納得感を担保する土台となるため、慎重な検討が求められます。

目標設定と評価ツールの準備

制度の基本設計が固まったら、具体的な運用ツールの準備を進めます。

中心となるのは、評価項目や基準を明記した「評価シート」の作成です。

職員が自身の評価を具体的に理解できるよう、分かりやすいフォーマットを心がける必要があります。

また、目標管理制度(MBO)を導入する場合は、職種や役職に応じた目標設定のサンプル例を用意しておくと、職員がスムーズに目標を立てられます。

評価のプロセスを管理するためのITツールを検討するのも、運用の効率化につながるよい選択肢の1つです。

制度の周知と運用開始

制度が完成したらいよいよ運用開始ですが、その前に全職員への丁寧な周知が欠かせません。

新しい制度の目的や概要・評価基準、処遇への反映方法などを説明する機会を設けます。

説明会などを開催し、質疑応答の時間を十分に確保することが、職員の不安や誤解を解消するうえで肝要です。

とくに、評価者となる管理職に対して、評価の進め方や面談の技術に関する研修を別途実施する必要があります。

全職員の理解と協力を得たうえで、計画に沿って制度の運用を開始します。

評価実施とフィードバック

制度の運用開始後は、計画どおりに評価を実施します。

評価期間の終了後、評価者は評価シートに基づき、部下の評価を決定します。

ここでもっとも重要なのが、評価結果を本人に伝える「フィードバック面談」です。

面談では、単に評価結果を伝えるだけでなく、よかった点と改善点を具体的に説明し、今後の成長に向けたアドバイスを行います。

面談は対話形式で行い、部下の意見も十分に聞くことで、相互理解を深めます。

まとめ:業績評価制度の導入で持続可能な医療法人経営を実現

業績評価制度の構築は、持続可能な組織作りへの第一歩です。

しかし、制度を本当に機能させるには、その土台となる揺るぎないマネジメント理論が欠かせません。

「管理職が機能しない」「従業員の離職が絶えない」といった根深い課題は、評価制度単体での解決が難しいのが実情です。

P-UPneoは、自らも識学を用いて組織改革を成功させた実績に基づき、貴院に「マネジメントの正解」をお伝えします。

まずは、無料セミナーや資料ダウンロードで、そのメソッドに触れてみませんか?

より具体的な課題をお持ちでしたら、無料相談もご用意しております。

貴院の組織課題を解決し、力強い経営を実現するサポートをいたします。 本気の組織改革なら この記事の監修者 有馬大悟 Arima Daigo 株式会社P-UP neo 事業開発室 室長 識学上席コンサルタント 《資格》 識学認定コンサルタント 《プロフィール》 慶応大学卒業後、塾講師、TV局AD、家庭教師を経て2012年にP-UPに入社。

「識学 × P-UP neo」

社会インフラである医療、介護福祉、学校法人から海外医療法人の制度設計~管理職育成~新人採用の仕組みを構築し、組織成長に貢献。

他言語、異文化制度設計、管理手法の確立を実践し組織成長を実現可能です。

非営利法人における初年度更新率=満足度は100%