診療報酬の改定、加速する地域医療構想、そして深刻化する人材不足。

現代の病院経営は、かつてないほどの複雑性と不確実性に満ちています。

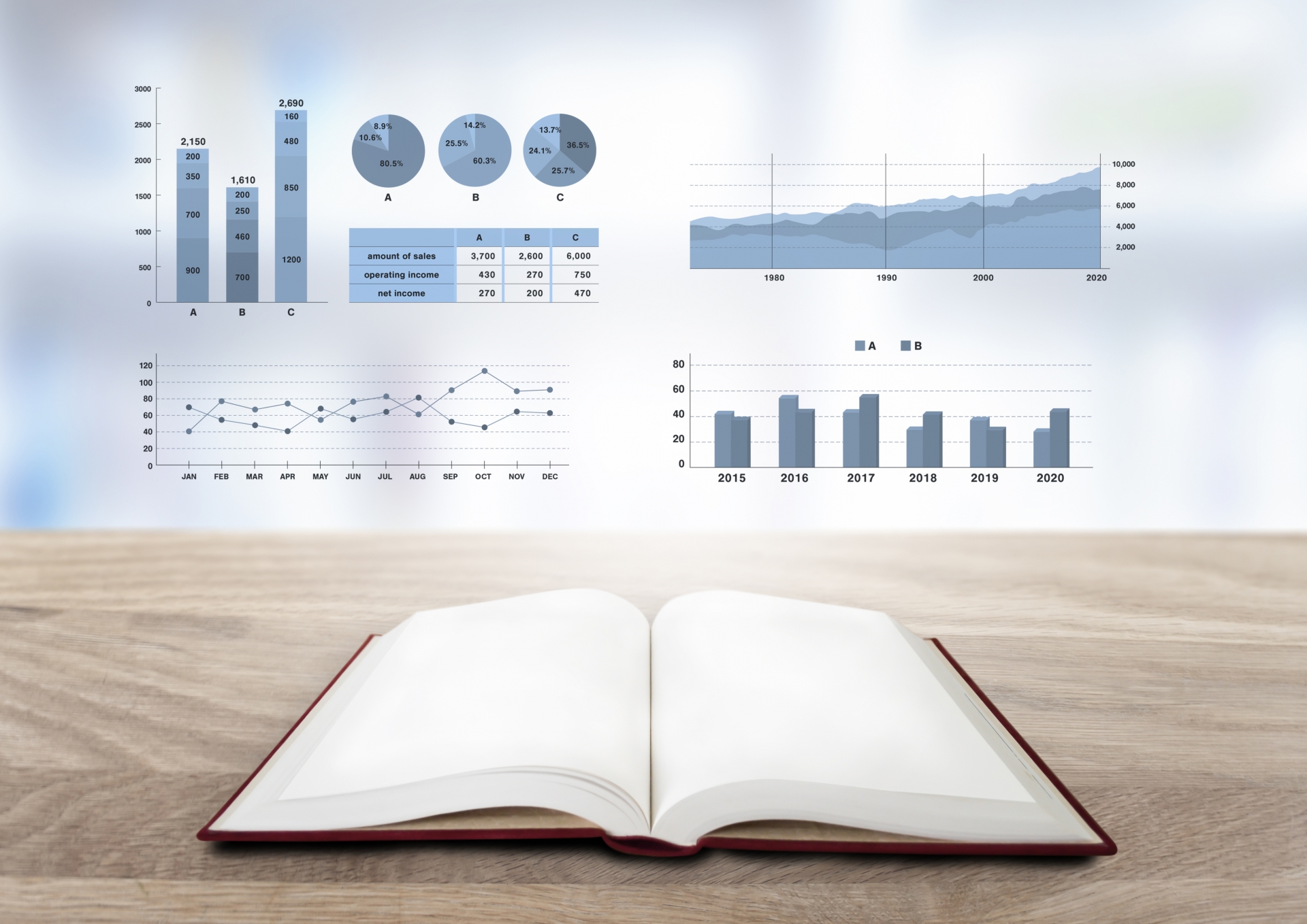

多くの院長・経営者の皆様が、日々、損益計算書や貸借対照表といった財務諸表と向き合い、病床利用率や平均在院日数などの経営指標をモニタリングしながら、自院の舵取りに奮闘されていることでしょう。

しかし、必死に数字を追いかけているにもかかわらず、「なぜか経営が上向かない」「現場の疲弊は深まるばかりだ」と感じてはいないでしょうか。

もしそうであれば、それはあなたの病院が、多くの医療機関が陥りがちな「経営管理の罠」にはまっているサインかもしれません。

本記事では、多くの病院経営が見過ごしている「組織管理」という視点から、病院経営管理の新常識を徹底的に解説します。

日々の経営努力にもかかわらず、なぜ多くの病院で成果が上がらないのでしょうか。

それは、良かれと思って実践している「経営管理」そのものに、いくつかの構造的な罠が潜んでいるからです。

「病床利用率が目標に達していない」「材料費率が上がっている」。

これらの数値を把握することは、もちろん重要です。

しかし、問題は、その数値を「確認すること」自体が会議の目的となってしまい、具体的な改善アクションに繋がっていないケースが非常に多いことです。

指標の悪化に対して、「現場の皆さん、もっと頑張ってください」といった精神論で終わってしまっては、何も解決しません。

モニタリングはあくまで現状把握の手段であり、目的ではありません。

重要なのは、その数値の裏側で「何が起きているのか」を解明し、具体的な打ち手を議論し、実行に移すことです。

これらは一見すると正しい打ち手のように見えますが、多くの場合、一時的な効果しか生まない「対症療法」に過ぎません。

なぜなら、「なぜ患者数が減っているのか」「なぜコストが上昇しているのか」という、課題の根本原因を特定するプロセスが抜け落ちているからです。

しかし、その「人」の能力を、個々の職員の「頑張り」や「意識の高さ」「プロフェッショナリズム」といった、属人的で不確実な要素に依存しているとしたら、それは極めて危険な状態です。

「あの優秀な看護師長がいるから、あの病棟は回っている」「A先生が身を粉にして働いてくれているから、なんとか赤字を免れている」。

このような状況は、そのキーパーソンが退職したり、体調を崩したりした瞬間に、組織全体が機能不全に陥るリスクを常に孕んでいます。

病院の経営管理は、車の両輪に例えられる「財務管理」と「組織管理」という、二つの異なる側面から成り立っています。

これは、航海における「羅針盤」や「海図」に相当します。

自院が現在どのような状況にあり、どこに向かうべきなのか、そして目標達成のためにどのような航路を取るべきか。

その意思決定の基礎となる、正確な情報を提供することが財務管理の役割です。

組織管理とは、職員全員が同じ目標に向かって、最大限のパフォーマンスを発揮できるような「仕組み」を構築し、運用することです。

役割の明確化、ルールの設定、公平な評価制度などを通じて、組織の実行力を最大化する。

この「攻め」の管理こそが、経営目標を絵に描いた餅で終わらせないための、強力な推進力となるのです。

では、経営の羅針盤となる「財務管理」において、具体的にどのような指標を見ていくべきなのでしょうか。

ここでは、独立行政法人福祉医療機構(WAM)などが公表しているデータを基に、病院経営の健全性を測る上で最低限押さえておくべき7つの分類と、代表的な経営指標(KPI)を解説します。

一方、平均在院日数の長期化は、病床の回転率を低下させ、一人当たりの収益性を悪化させる要因となります。

借入金比率が高い場合は、将来の金利上昇リスクや、返済計画の見直しが必要となります。

借入金比率が高い場合は、将来の金利上昇リスクや、返済計画の見直しが必要となります。

特に、地域医療連携を推進する上で、地域の診療所などからどれだけ患者を紹介されているかを示す「紹介率」と、急性期治療を終えた患者を地域の医療機関へどれだけ戻せているかを示す「逆紹介率」は、地域における自院のポジショニングを測る上で重要な指標となります。

ただし、単純な人員削減は医療の質の低下に直結するため、業務効率化による残業時間の削減など、生産性向上とセットで考える必要があります。

例えば、急性期病院であれば「手術件数」や「救急車の応需率」、リハビリテーション病院であれば「在宅復帰率」などが、自院の強みや課題を把握するための重要なKPIとなります。

さて、ここまで経営の羅針盤となる各種財務指標を見てきました。

しかし、ここからが本題です。これらの指標が悪化しているとき、その真の原因はどこにあるのでしょうか。

コスト削減や増患施策といった表面的な打ち手に走る前に、その根底に横たわる「組織」の問題に目を向けなければ、本質的な解決には至りません。

しかし、「もっと早く退院させてください」と現場に指示するだけでは、何も変わりません。

なぜなら、患者一人の退院には、非常に多くの職種が関わる複雑なプロセスが存在するからです。

このプロセスにおいて、「誰が」「いつまでに」「何を」行うのかというルールが明確でなく、各部署の責任所在が曖昧な場合、「まだMSWから連絡がない」「リハビリの最終評価が遅れている」といった連携のボトルネックが必ず発生します。

これは職員個人の能力の問題ではなく、円滑な退院プロセスを担保するための「仕組み」が組織に存在しないことが根本原因なのです。

その時、「残業を減らしなさい」という号令だけで問題は解決するでしょうか。

答えはノーです。

例えば、院長や上司からの指示が曖昧で、何度も手戻りが発生していないでしょうか。

部署間の役割分担が不明確で、業務の押し付け合いや非効率な重複作業が起きていないでしょうか。

あるいは、日々の業務に追われるばかりで、職員のスキルアップや成長を促すような目標設定や評価が行われていないため、いつまで経っても業務効率が上がらない、という状況はないでしょうか。

これらはすべて、職員の生産性を最大化するための「マネジメント」が機能していないことに起因します。

それでも、なぜか患者数が増えない。

その原因は、病院の「外」ではなく「内」にあるかもしれません。

しかし、その戦略が現場の職員にまで浸透し、具体的な行動に結びついていなければ、絵に描いた餅で終わってしまいます。

地域のクリニックへ定期的に訪問し、情報提供を行うこと。紹介された患者を待たせることなく、スムーズに受け入れること。

そして、治療経過を丁寧に逆紹介状として報告すること。

こうした地道な行動の一つひとつが、紹介元の信頼を獲得し、次の紹介へと繋がります。

そして、職員にこうした行動を継続的に促す最も強力なツールが「人事評価制度」です。

「地域連携に貢献した職員を、正当に評価し、処遇する」。

この仕組みがあって初めて、経営戦略は現場の実行力を伴った、生きたものとなるのです。

強い組織を作るためのすべての土台となるのが、院内に存在するすべての「位置(役職)」について、その役割、責任、権限を、誰の目にも明らかな形で完全に定義することです。

院長、看護部長、事務長、各部門の責任者、そして一般職員。それぞれのポジションに、「何を」「どこまで」「どのような権限を持って」行う責任があるのかを文書化し、共有します。

報告・連絡・相談のプロセス、会議の進め方、患者情報の取り扱い、時間管理の方法など、組織運営に関わるあらゆる事象について、曖昧さを排除した具体的なルールを定めます。

重要なのは、ルールを設定するだけでなく、それを確実に運用する仕組みです。

ルール違反に対しては、その結果責任を明確に問う。この原則が徹底されて初めて、ルールは組織全体を統制する、公平で強力なツールとして機能します。

ルールは、職員を守り、組織をリスクから守るための生命線なのです。

人事評価制度は、院長のビジョンと現場の実行を結びつける、最も重要な経営ツールです。

「どのような行動が、この病院では評価されるのか」という基準を明確に示し、その基準に基づいて公平・公正な評価を行う。

そして、その評価結果を昇進・昇給といった処遇に正しく反映させる。

このプロセスを通じて、職員は経営目標の達成に貢献する行動を自律的に選択するようになります。

評価制度とは、単なる査定の道具ではなく、組織が進むべき方向を示す、強力なメッセージなのです。

しかし、内部の力だけで、長年かけて染みついた組織の体質を根本から変えることは、残念ながら極めて困難です。

長年の経験が、かえって客観的な視点を曇らせてしまうのです。

第三者の専門家による、しがらみのないフラットな視点があって初めて、組織の本当の課題が浮き彫りになります。

日々の診療、手術、学会への参加など、プレイングマネージャーとして多忙を極める中で、腰を据えて組織改革という一大プロジェクトに取り組む時間とエネルギーを捻出することは、現実的にほぼ不可能です。

既存のやり方を変えることへの抵抗や、特定の有力者からの反発は避けられません。

「長年病院に貢献してくれたあの部長には、強く言えない」「看護部と対立したくない」。

こうした院内の人間関係やしがらみが、本来あるべき正しい変革への決断を鈍らせ、改革を骨抜きにしてしまうのです。

彼らが提供する本質的な価値は、改革を断行するための「推進力」と、経営者が一人で抱え込む「孤独」からの解放です。

客観的な分析に基づいて、経営者が気づいていない課題を指摘し、しがらみに捉われず、組織にとって本当に正しい選択肢を提示します。

そして、改革のプロセスで生じる様々な困難に対して、経営者と伴走しながら、解決策を共に考え、実行を支援します。

以下の3つの視点で、信頼できるパートナーを慎重に見極める必要があります。

医療法人に対する豊富な支援実績と、その文化や力学を深く理解していることが大前提となります。

特定の個人の能力に依存せず、誰が運営しても組織が正しく機能する、普遍的で再現性のある「仕組み」を構築できる、確立された理論を持つ会社を選びましょう。

その数値の変動に一喜一憂する対症療法から脱却し、なぜその数値が動くのか、その源泉である「組織」のメカニズムに目を向ける。

そして、曖昧さを排除した「役割」「ルール」「評価」というマネジメントの仕組みを構築し、組織の実行力を最大化させる。

これこそが、不確実性の高い時代を勝ち抜き、地域社会から選ばれ続ける病院となるための、唯一無二の道です。

経営管理とは、数字を管理することではなく、その数字を作る「組織」を管理すること。

その本質を理解し、変革への一歩を踏み出す覚悟が、今、経営者であるあなたに問われています。

現代の病院経営は、かつてないほどの複雑性と不確実性に満ちています。

多くの院長・経営者の皆様が、日々、損益計算書や貸借対照表といった財務諸表と向き合い、病床利用率や平均在院日数などの経営指標をモニタリングしながら、自院の舵取りに奮闘されていることでしょう。

しかし、必死に数字を追いかけているにもかかわらず、「なぜか経営が上向かない」「現場の疲弊は深まるばかりだ」と感じてはいないでしょうか。

もしそうであれば、それはあなたの病院が、多くの医療機関が陥りがちな「経営管理の罠」にはまっているサインかもしれません。

本記事では、多くの病院経営が見過ごしている「組織管理」という視点から、病院経営管理の新常識を徹底的に解説します。

多くの病院経営者が陥る「経営管理」の罠

日々の経営努力にもかかわらず、なぜ多くの病院で成果が上がらないのでしょうか。

それは、良かれと思って実践している「経営管理」そのものに、いくつかの構造的な罠が潜んでいるからです。

罠①:「財務指標のモニタリング」が目的化している

多くの病院では、毎月の経営会議で様々な財務指標や経営指標(KPI)が報告されます。「病床利用率が目標に達していない」「材料費率が上がっている」。

これらの数値を把握することは、もちろん重要です。

しかし、問題は、その数値を「確認すること」自体が会議の目的となってしまい、具体的な改善アクションに繋がっていないケースが非常に多いことです。

指標の悪化に対して、「現場の皆さん、もっと頑張ってください」といった精神論で終わってしまっては、何も解決しません。

モニタリングはあくまで現状把握の手段であり、目的ではありません。

重要なのは、その数値の裏側で「何が起きているのか」を解明し、具体的な打ち手を議論し、実行に移すことです。

罠②:課題の根本原因を特定できず、対症療法に終始している

例えば、「収益が落ち込んでいる」という課題に対し、「患者数を増やすためにホームページをリニューアルしよう」「コストを削減するために委託業者を見直そう」といった施策が打たれることはよくあります。これらは一見すると正しい打ち手のように見えますが、多くの場合、一時的な効果しか生まない「対症療法」に過ぎません。

なぜなら、「なぜ患者数が減っているのか」「なぜコストが上昇しているのか」という、課題の根本原因を特定するプロセスが抜け落ちているからです。

罠③:「個人の頑張り」に依存し、仕組みで解決しようとしない

病院経営における最大のリソースは「人」です。しかし、その「人」の能力を、個々の職員の「頑張り」や「意識の高さ」「プロフェッショナリズム」といった、属人的で不確実な要素に依存しているとしたら、それは極めて危険な状態です。

「あの優秀な看護師長がいるから、あの病棟は回っている」「A先生が身を粉にして働いてくれているから、なんとか赤字を免れている」。

このような状況は、そのキーパーソンが退職したり、体調を崩したりした瞬間に、組織全体が機能不全に陥るリスクを常に孕んでいます。

病院経営管理の全体像|「財務管理」と「組織管理」の両輪で捉える

これらの罠を回避し、本質的な経営管理を実践するためには、まずその全体像を正しく理解する必要があります。病院の経営管理は、車の両輪に例えられる「財務管理」と「組織管理」という、二つの異なる側面から成り立っています。

【守り】財務管理:経営状態を正しく把握するための羅針盤

財務管理とは、損益計算書や貸借対照表といった財務諸表や、後述する各種経営指標(KPI)を用いて、病院の経営状態を定量的かつ客観的に把握する活動です。これは、航海における「羅針盤」や「海図」に相当します。

自院が現在どのような状況にあり、どこに向かうべきなのか、そして目標達成のためにどのような航路を取るべきか。

その意思決定の基礎となる、正確な情報を提供することが財務管理の役割です。

【攻め】組織管理:財務指標を改善する、現場の実行力を最大化するエンジン

財務管理によって明らかになった課題を解決し、実際に財務指標を改善していくのは、現場で働く医師や看護師、コメディカルといった職員一人ひとりです。組織管理とは、職員全員が同じ目標に向かって、最大限のパフォーマンスを発揮できるような「仕組み」を構築し、運用することです。

役割の明確化、ルールの設定、公平な評価制度などを通じて、組織の実行力を最大化する。

この「攻め」の管理こそが、経営目標を絵に描いた餅で終わらせないための、強力な推進力となるのです。

【財務管理編】最低限押さえておくべき7つの重要経営指標(KPI)

では、経営の羅針盤となる「財務管理」において、具体的にどのような指標を見ていくべきなのでしょうか。

ここでは、独立行政法人福祉医療機構(WAM)などが公表しているデータを基に、病院経営の健全性を測る上で最低限押さえておくべき7つの分類と、代表的な経営指標(KPI)を解説します。

①収益性を見る指標|医業収益対材料費率、医業収益対医薬品費率

収益性は、病院がどれだけ効率的に利益を生み出しているかを示す指標です。- 医業収益対材料費率(%) = 材料費 ÷ 医業収益 × 100

- 医業収益対医薬品費率(%) = 医薬品費 ÷ 医業収益 × 100

②効率性を見る指標|病床利用率、平均在院日数

効率性は、病院が保有する資源(特に病床)を、いかに無駄なく活用できているかを示す指標です。- 病床利用率(%) = (延べ入院患者数 ÷ (稼働病床数 × 歴日数)) × 100

- 平均在院日数(日) = (延べ在院患者数 ÷ (新入院患者数 + 退院患者数)) × 1/2

一方、平均在院日数の長期化は、病床の回転率を低下させ、一人当たりの収益性を悪化させる要因となります。

③生産性を見る指標|職員一人当たり医業収益、医師一人当たり医業収益

生産性は、職員一人ひとりがどれだけの収益を上げているかを示す指標で、組織全体の労働効率性を測る上で重要です。- 職員一人当たり医業収益(円) = 医業収益 ÷ 職員数

- 医師一人当たり医業収益(円) = 医業収益 ÷ 医師数

④安全性を見る指標|自己資本比率、借入金対医業収"入比率

安全性は、病院の財務的な安定度、すなわち倒産リスクの低さを示す指標です。- 自己資本比率(%) = 自己資本 ÷ 総資本 × 100

- 借入金対医業収入比率(%) = 借入金 ÷ 医業収益 × 100

借入金比率が高い場合は、将来の金利上昇リスクや、返済計画の見直しが必要となります。

⑤成長性を見る指標|患者数(新入院・外来)、紹介率・逆紹介率

自己資本比率が高いほど経営は安定していると言えます。借入金比率が高い場合は、将来の金利上昇リスクや、返済計画の見直しが必要となります。

- 新入院患者数・新外来患者数の増減

- 紹介率(%) = 紹介患者数 ÷ 初診患者数 × 100

- 逆紹介率(%) = 逆紹介患者数 ÷ 初診患者数 × 100

特に、地域医療連携を推進する上で、地域の診療所などからどれだけ患者を紹介されているかを示す「紹介率」と、急性期治療を終えた患者を地域の医療機関へどれだけ戻せているかを示す「逆紹介率」は、地域における自院のポジショニングを測る上で重要な指標となります。

⑥コストを見る指標|医業収益対人件費率、医業収益対委託費率

コスト管理は、利益を確保する上で収益拡大と同じくらい重要です。- 医業収益対人件費率(%) = 人件費 ÷ 医業収益 × 100

- 医業収益対委託費率(%) = 委託費 ÷ 医業収益 × 100

ただし、単純な人員削減は医療の質の低下に直結するため、業務効率化による残業時間の削減など、生産性向上とセットで考える必要があります。

⑦機能別指標|手術件数、救急応需率など

これらの全体的な指標に加え、自院が提供する医療機能に応じた個別の指標をモニタリングすることも重要です。例えば、急性期病院であれば「手術件数」や「救急車の応需率」、リハビリテーション病院であれば「在宅復帰率」などが、自院の強みや課題を把握するための重要なKPIとなります。

【本質】なぜ財務指標は悪化するのか?すべての根本原因は「組織」にある

さて、ここまで経営の羅針盤となる各種財務指標を見てきました。

しかし、ここからが本題です。これらの指標が悪化しているとき、その真の原因はどこにあるのでしょうか。

コスト削減や増患施策といった表面的な打ち手に走る前に、その根底に横たわる「組織」の問題に目を向けなければ、本質的な解決には至りません。

「平均在院日数が短縮できない」本当の理由

平均在院日数の短縮は、多くの急性期病院にとって至上命題です。しかし、「もっと早く退院させてください」と現場に指示するだけでは、何も変わりません。

なぜなら、患者一人の退院には、非常に多くの職種が関わる複雑なプロセスが存在するからです。

原因:多職種間の連携不足と、責任所在の曖昧さ

一人の患者が退院に至るまでには、主治医による退院許可、看護師による退院指導、ソーシャルワーカー(MSW)による転院先や在宅サービスの調整、リハビリスタッフによる機能評価など、多職種が連携する必要があります。このプロセスにおいて、「誰が」「いつまでに」「何を」行うのかというルールが明確でなく、各部署の責任所在が曖昧な場合、「まだMSWから連絡がない」「リハビリの最終評価が遅れている」といった連携のボトルネックが必ず発生します。

これは職員個人の能力の問題ではなく、円滑な退院プロセスを担保するための「仕組み」が組織に存在しないことが根本原因なのです。

「人件費率が改善しない」本当の理由

人件費率が高い原因が、職員の過剰な残業にあるとします。その時、「残業を減らしなさい」という号令だけで問題は解決するでしょうか。

答えはノーです。

原因:職員の生産性を最大化するマネジメントの欠如

残業が常態化する背景には、それを引き起こす組織的な要因が必ず存在します。例えば、院長や上司からの指示が曖昧で、何度も手戻りが発生していないでしょうか。

部署間の役割分担が不明確で、業務の押し付け合いや非効率な重複作業が起きていないでしょうか。

あるいは、日々の業務に追われるばかりで、職員のスキルアップや成長を促すような目標設定や評価が行われていないため、いつまで経っても業務効率が上がらない、という状況はないでしょうか。

これらはすべて、職員の生産性を最大化するための「マネジメント」が機能していないことに起因します。

「患者数が増えない」本当の理由

ホームページを綺麗にし、最新の医療機器を導入した。それでも、なぜか患者数が増えない。

その原因は、病院の「外」ではなく「内」にあるかもしれません。

原因:ブランディング戦略と、職員の行動を結びつける評価制度の不在

例えば、経営層が「これからは地域のクリニックとの連携を強化し、紹介患者を増やす」という戦略を掲げたとします。しかし、その戦略が現場の職員にまで浸透し、具体的な行動に結びついていなければ、絵に描いた餅で終わってしまいます。

地域のクリニックへ定期的に訪問し、情報提供を行うこと。紹介された患者を待たせることなく、スムーズに受け入れること。

そして、治療経過を丁寧に逆紹介状として報告すること。

こうした地道な行動の一つひとつが、紹介元の信頼を獲得し、次の紹介へと繋がります。

そして、職員にこうした行動を継続的に促す最も強力なツールが「人事評価制度」です。

「地域連携に貢献した職員を、正当に評価し、処遇する」。

この仕組みがあって初めて、経営戦略は現場の実行力を伴った、生きたものとなるのです。

【組織管理編】強い病院を作るための人事マネジメントとは

強い病院を作るための、3つの重要なマネジメント要素を解説します。経営管理の第一歩は「役割」の完全な定義から

組織におけるあらゆる混乱や非効率の根源は、「役割の曖昧さ」にあります。強い組織を作るためのすべての土台となるのが、院内に存在するすべての「位置(役職)」について、その役割、責任、権限を、誰の目にも明らかな形で完全に定義することです。

院長、看護部長、事務長、各部門の責任者、そして一般職員。それぞれのポジションに、「何を」「どこまで」「どのような権限を持って」行う責任があるのかを文書化し、共有します。

職員の行動を統制する「ルール」の正しい設定と運用

役割が定義されたら、次にその役割を果たすための具体的な行動基準、すなわち「ルール」を設定します。報告・連絡・相談のプロセス、会議の進め方、患者情報の取り扱い、時間管理の方法など、組織運営に関わるあらゆる事象について、曖昧さを排除した具体的なルールを定めます。

重要なのは、ルールを設定するだけでなく、それを確実に運用する仕組みです。

ルール違反に対しては、その結果責任を明確に問う。この原則が徹底されて初めて、ルールは組織全体を統制する、公平で強力なツールとして機能します。

ルールは、職員を守り、組織をリスクから守るための生命線なのです。

院長のビジョンを現場に浸透させる「評価制度」の構築

院長がどのようなビジョンや経営目標を掲げても、それが現場職員の評価に結びついていなければ、日々の行動には反映されません。人事評価制度は、院長のビジョンと現場の実行を結びつける、最も重要な経営ツールです。

「どのような行動が、この病院では評価されるのか」という基準を明確に示し、その基準に基づいて公平・公正な評価を行う。

そして、その評価結果を昇進・昇給といった処遇に正しく反映させる。

このプロセスを通じて、職員は経営目標の達成に貢献する行動を自律的に選択するようになります。

評価制度とは、単なる査定の道具ではなく、組織が進むべき方向を示す、強力なメッセージなのです。

なぜ、自院だけでの経営管理改革は失敗しやすいのか?

「組織管理の重要性はわかった。自院で取り組んでみよう」。そう思われる経営者の方もいらっしゃるでしょう。しかし、内部の力だけで、長年かけて染みついた組織の体質を根本から変えることは、残念ながら極めて困難です。

客観的な組織診断ができない

「灯台下暗し」という言葉があるように、内部の人間は、自院の組織が抱える問題点や、非効率な慣習に気づきにくいものです。長年の経験が、かえって客観的な視点を曇らせてしまうのです。

第三者の専門家による、しがらみのないフラットな視点があって初めて、組織の本当の課題が浮き彫りになります。

日々の診療業務に追われ、改革に集中できない

多くの院長は、経営者であると同時に、一人の臨床医でもあります。日々の診療、手術、学会への参加など、プレイングマネージャーとして多忙を極める中で、腰を据えて組織改革という一大プロジェクトに取り組む時間とエネルギーを捻出することは、現実的にほぼ不可能です。

院内の人間関係やしがらみが変革を阻む

組織改革には、痛みが伴うこともあります。既存のやり方を変えることへの抵抗や、特定の有力者からの反発は避けられません。

「長年病院に貢献してくれたあの部長には、強く言えない」「看護部と対立したくない」。

こうした院内の人間関係やしがらみが、本来あるべき正しい変革への決断を鈍らせ、改革を骨抜きにしてしまうのです。

経営管理を「仕組み」で解決する、組織コンサルティングという選択肢

自院だけでの改革が難しい以上、本気で経営管理の質を高め、強い組織を作りたいと考えるならば、組織マネジメントの専門家である外部コンサルティングの活用が、最も合理的かつ効果的な選択肢となります。外部コンサルタントが提供する本質的な価値

優れた組織コンサルタントは、単に経営指標の分析方法や、人事制度のテンプレートを提供するだけではありません。彼らが提供する本質的な価値は、改革を断行するための「推進力」と、経営者が一人で抱え込む「孤独」からの解放です。

客観的な分析に基づいて、経営者が気づいていない課題を指摘し、しがらみに捉われず、組織にとって本当に正しい選択肢を提示します。

そして、改革のプロセスで生じる様々な困難に対して、経営者と伴走しながら、解決策を共に考え、実行を支援します。

失敗しないコンサルティング会社の選び方

ただし、コンサルティング会社ならどこでも良いというわけではありません。以下の3つの視点で、信頼できるパートナーを慎重に見極める必要があります。

医療業界への深い知見があるか

病院という組織の特殊性を理解せず、一般企業向けの理論を振りかざすだけでは、現場の反発を招くだけです。医療法人に対する豊富な支援実績と、その文化や力学を深く理解していることが大前提となります。

財務だけでなく、組織・人事の課題まで踏み込めるか

財務指標の改善提案だけでなく、その根源にある組織の課題、すなわち「役割」「ルール」「評価」といった、目に見えないが極めて重要な領域にまで踏み込み、具体的な解決策を提示できるかどうかが重要です。属人的な指導ではなく「再現性のある仕組み」を構築できるか

「院長のリーダーシップが大事です」「職員の意識を変えましょう」といった、精神論や属人的な指導に終始するコンサルタントは避けるべきです。特定の個人の能力に依存せず、誰が運営しても組織が正しく機能する、普遍的で再現性のある「仕組み」を構築できる、確立された理論を持つ会社を選びましょう。

経営管理とは、財務指標の先にある「組織」を管理すること

財務指標をモニタリングすることは、あくまでスタートラインに過ぎません。その数値の変動に一喜一憂する対症療法から脱却し、なぜその数値が動くのか、その源泉である「組織」のメカニズムに目を向ける。

そして、曖昧さを排除した「役割」「ルール」「評価」というマネジメントの仕組みを構築し、組織の実行力を最大化させる。

これこそが、不確実性の高い時代を勝ち抜き、地域社会から選ばれ続ける病院となるための、唯一無二の道です。

経営管理とは、数字を管理することではなく、その数字を作る「組織」を管理すること。

その本質を理解し、変革への一歩を踏み出す覚悟が、今、経営者であるあなたに問われています。

本気の組織改革なら

「識学 × P-UP neo」

この記事の監修者

有馬大悟 Arima Daigo

株式会社P-UP neo 事業開発室 室長 識学上席コンサルタント

《資格》

識学認定コンサルタント

《プロフィール》

慶応大学卒業後、塾講師、TV局AD、家庭教師を経て2012年にP-UPに入社。

社会インフラである医療、介護福祉、学校法人から海外医療法人の制度設計~管理職育成~新人採用の仕組みを構築し、組織成長に貢献。

他言語、異文化制度設計、管理手法の確立を実践し組織成長を実現可能です。

非営利法人における初年度更新率=満足度は100%